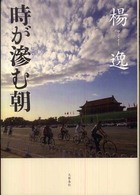

『時が滲む朝』楊逸(文藝春秋)

「故郷とは?」

パリには外国人が多い。そして、パリで活躍する外国人も多い。天安門事件の頃、中国から亡命してきた若きリーダーもいた。早熟の才能を持ち活躍する中国人作家シャン・サもいる。その頃はシャイヨー宮から程近い所に住んでいたので、トロカデロ広場で学生たちを支援する集会があったのも目撃した。そのせいではないだろうが、楊逸の『時が滲む朝』を読むと、なぜか懐かしさがこみ上げてくる。

もちろん舞台は中国であり(後ほど日本に移るが)、主人公は中国人青年である。それなのに、この作品を読みながら「懐かしい」という想いが湧いてきて仕方がなかった。大学で何かの目標に夢中になって、恥ずかしいほど真っ直ぐな姿勢が見られるのが懐かしいのだろうか。それとも天安門事件に繋がる、病にも似た熱い想いを持っている主人公たちが懐かしいのだろうか。どちらも少し当たっているかもしれない。しかし、もう一つ「故郷」という要素があるようだ。

授業の時に子供たち(中・高校生)に、あなたたちにとって故郷とはどこですか、と尋ねた事がある。大抵は、東京、横浜、大阪等種々の都市名を挙げる。残りの殆どは、ロンドン、ニューヨーク、バンコク等、海外の都市名を挙げる。海外生活が長いせいだ。だが数名の生徒は、私には故郷と呼べる場所がありません、と言うのだ。親の転勤のせいで世界中を移動して歩き、故郷と聞かれた時に思い浮かぶ土地が無いのだと。故郷が無いというのは、どのような心境なのだろうか。

主人公の浩遠は、田舎の町から大学入試に合格し、秦都へ行く。何もかも驚く事だらけだ。このあたりは漱石の『三四郎』を思い出す。誰でもこのような心境になるだろう。私も始めて東京へ行った時は、同じだった。浩遠は親友の志強と共に勉学に励むが、その時には常に故郷を意識している。やがて尊敬する甘先生の影響下に、学生運動へと参加する。より良い国家を目指してという理想の背景には、豊かになる故郷への想いが見え隠れする。

当局の介入により運動は挫折し、ある事件により勉学の道も閉ざされる。日本人である中国残留孤児の娘との結婚により、日本で暮らし始めるが、故郷への思いは止むことなく、日本でも中国民主化運動に打ち込む。ビザの取得や仕事探しの為に運動を利用する同胞たちへの軽蔑心を持ちながらも、複雑に変化する祖国や、志強の存在に当惑する。そんな時、亡命していた甘先生や、今はその妻となったかつての同志と久々に再会する。

祖国へ戻る彼らを見送った後、浩遠の幼い息子が尋ねる。「ふるさとって何?」「ふるさとはね、自分の生まれる、そして死ぬところです。お父さんやお母さんや兄弟たちのいる、暖かい家ですよ」と答える浩遠に、息子は言う。「じゃ、たっくんのふるさとは日本だね」父はどのような想いでこの言葉を聞いただろうか。家族の故郷が一致しない事は、少なくない。だがそれが国まで違うとなれば、やはり想いは遠い。この遠さが懐かしいのかもしれない。その意味において、この作品は楊逸の故郷探しにも繋がるのだろう。