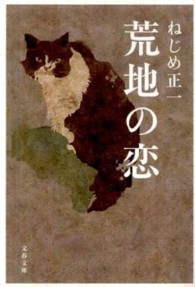

『荒地の恋』ねじめ正一(文春文庫)

「詩人とは何者か?」

私たちはよく人を二分化して捉える。金持ちと貧乏人、意地悪な人と優しい人、太っている人と痩せている人等、例を挙げるときりがない。しかし、詩人をどう捉えれば良いのだろうか。詩人と詩人ではない人、詩を詠む人と詠まない人。何だか違和感が残る。だが、世間で「詩人」と呼ばれる人が存在するのは間違いない。

酒神、詩神、女神に愛された田村隆一。彼などはどうみても典型的な「詩人」というイメージに相応しい。その時私たちの胸にどのような像が浮かぶのか。酒を飲んで家庭を顧みない、次から次へと恋愛を繰り返す、そんな放蕩的イメージか。では普通のサラリーマン(そんなものが存在するのかどうかは別として)は詩人ではないのか。毎日会社に出勤し、家庭や友人を大切にしていては素晴しい詩は書けないのか。

田村の中学時代からの親友である北村太郎は、新聞社の校閲をしながら妻子との生活を大切にし、普通の人として暮らして来た寡作の詩人である。そんな彼が田村の妻の明子と破滅的な恋をする。北村53歳の時である。それからの北村の半生を描いているのが、ねじめ正一の『荒地の恋』だ。李白と杜甫ではないが、大酒を飲み天才的な詩才を見せる田村と、勤勉な北村の確執。それを小説仕立てで見事に描いている。

何度も結婚を繰り返す田村は、二度目に明子と会った時、突然「僕と死ぬまで付き合ってくれませんか」と言う。「殺し文句である。田村の詩も、田村という人間も、もしかしたら田村の人生も、殺し文句で出来上がっている。」田村隆一は生まれながらの詩人らしい。その田村の妻を北村は奪うのである。北村は妻子を捨て明子と暮らし始める。奇しくも「明子」というのは、事故で亡くなってしまった、北村の最初の妻の名前だ。

罪悪感と貧乏に悩まされながらも、北村と明子は二人で暮らす。田村は若い子と暮らし始める。だが、それも長くは続かない。自分の書いた詩が予言となって彼の前に現れる。「詩が自分の未来を言い当てる、そのことに思い至って、詩を書くのが恐ろしくなった時期もあった。だが、北村は書き続ける。今までの寡作な時間を取り戻すかのように、彼は仕事をする。

「田村隆一は詩のためにだけ生きている男である。」どんな状況でも、田村は一人でいるのが寂しく、北村に会いたくなれば「北村あ……会いたいんだよお―!」と電話し、北村は必ず会いに行く。結局そんな田村を明子は見捨てられない。鮎川信夫の友情、捨てた妻子との問題、新しい出会い、若い友人たちの応援、宿痾の病、種々の要素が絡み合いながらも、そこから浮かび上がって来るのは、鬼才田村隆一と対峙する北村太郎の魂だ。

太宰治、坂口安吾等、破滅型の作家は多い。だが、破滅的人生を送った者が全て作家になる訳でもなければ、そのような人生を送らなければ作家になれないとも言えないだろう。北村も決して詩を書くために破滅的半生を送った訳ではない。ただどうしようもない情熱に囚われ、それを追いかけただけだ。そして、詩を書いた。結局詩人とは何かという答えは出ない。それでも私たちは北村太郎は間違いなく詩人であったという、揺るがせない事実を知ることはできる。