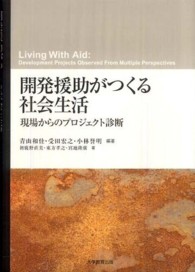

『開発援助がつくる社会生活-現場からのプロジェクト診断』青山和佳・受田宏之・小林誉明編著(大学教育出版)

本書の各章のタイトルを見て、時代は変わったと思った。開発援助といえば、先進国の発展モデルがあって、援助する側はそれに沿って着実に実行すればよく、失敗すればそれは援助される側に原因があると、一方的に解釈されてきた。そんな考えは、本書では全面的に否定されている。まず、各章のタイトルを見てみよう。

序章 社会生活に埋め込まれる開発援助-複眼的視点からのプロジェクトを診断する試み

第1章 きこえるのは誰の声-ラタナキリ州の先住民と土地問題を支援する人たち

第2章 「見える」ものだけが援助の成果か-変化の媒体としての石川プロジェクト

第3章 誰が受益者だったか-インドネシアのNGOによる小規模援助プロジェクト

第4章 フィールドワークを生きる-フィリピン・ダバオ市の「バジャウ」とわたしたちの10年

第5章 都市の先住民であることと援助-メキシコ市のオトミー移住者と開発NGOの10年

第6章 「失敗」したプロジェクトのその後-ボリビア農村部の貯水池建設

終章 開発援助ではつくれない社会生活-なぜ複眼的視点が求められるのか

本書は、日本学術振興会・人文社会科学振興プロジェクト研究事業「資源配分メカニズムと公正」の下にコア研究のひとつとして組織された「貧困・格差グループ」の研究成果であるが、「政策提言という形で成果を社会に還元することは難しい」という結論で終わった。しかし、それは従来のような政策提言をしていては、社会の役に立たないという結論でもあった。

では、著者たちが本書でめざしたものは、なんだったのだろうか。「はじめに」で、つぎのように述べている。「本書ができるささやかな貢献があるとすれば、そもそもの研究課題であった「開発援助プロジェクトの過程」に加え、「共同研究プロジェクトの過程」という苦しみそのものを生かした作品を作ることであろう。わたしたちにとって学際・学融的研究がどのように難しかったのかという問題は、そのまま開発援助をめぐる各学問分野の思想の違いを反映している。この難しさや矛盾を小手先で昇華させず、丁寧に整理して見せることで開発援助を題材に社会科学というものを再考することができるのではないかと願う」。

著者たちのそれぞれの苦悩は各章で書かれているが、「一人ひとりが書きたい内容を全体として特定の学問分野で括ることは難しい、特定の論点で括ることも難しい、特定の地域で括ることも難しい」という本書の「致命的な問題点」は、「序章」でかなり補われている。それは、「互いのディシプリンから文献を持ち寄り比較するなど努力を重ねた」成果であり、「現場」を知っているからこそ書けたのだろう。とくに、「Ⅱ.「捉えどころがない」援助の効果をいかに捉えるか」の「1.重層的な「眼」から援助を見る-視点の設定-」「2.援助の当事者の「立ち位置」を特定する-座標軸の設定-」「3.社会をまたがる「つなひき」として援助を「捉える」」で、よく整理された議論が展開されている。

著者たちが試みたのは、近代的な発想で単純化してわかりやすくするのではなく、つぎのような複眼的な視点で診ることだった。「本書は、フィールドにおける援助される側の当事者である「かれら」の視点、ホームグランドにおける援助する側の当事者としての「わたし」の視点、さらに“客観的”な「神」の視点という複数か所の視点を移動させることによって、「捉えどころのない」援助の効果を捉えようという実験的試みである。援助という事象そのものに内在する当事者間の視点のズレ、そしてそのズレを客観的に観察しようとする研究者の視点とのズレをそのまま取り込む形で、援助という複雑な事象を複雑なままに捉えてみたい」。

著者たちが「複雑な事象を複雑なままに捉えてみたい」と思うようになったのは、第2章でとりあげた「石川プロジェクト」の過程を見ればよくわかる。1995~2001年にJICAによってベトナムにおいて実施された知的支援である「石川プロジェクト」は、試行錯誤の連続だった。「当初、ベトナム自らが理想とする開発モデル(Rモデル)と、日本から見てベトナムに適切と思える開発モデル(Dモデル)との間には大きな溝が広がっていた」。その溝を埋めるために、なにをしたのかが、「Ⅳ.対話を通じた相互作用-開発モデルをすり合わせる努力-」「1.双方向から歩み寄るための仕掛け」「2.互いに足りないものを補い合う姿勢」「押し付けにならない援助のあり方」で説明され、その成果は、「Ⅴ.石川プロジェクトが生み出したもの-社会の相克を超えて-」「1.つぎにつながる効果」「2.社会に浸透する効果」で語られている。

本書の著者たちは、1968~78年の生まれで、ちょうど「石川プロジェクト」の時期に大学・大学院教育を受けた人たちである。すでに先進国主導の開発モデルの問題点が指摘されていた時期で、その後それぞれのディシプリンにもとづいて「現場」を見てきた成果が、本書に現れている。とりあげられた6つの事例は、つぎのように総括されて、終章へとつながっている。「このようにどの事例を見ても、援助のプロセスは、意図せざる結果の連続であり、援助する側の意図によってコントロールできるものではないことは明白である。援助とは、いかに計画しようと、現実には制御しえないような複雑な社会過程となることがわかった。そして、そのようなダイナミズムが生まれたとしたら、それ自体が援助の成果といえよう。最終章において、「援助を設計すること」の不可能性について論じよう」。

その終章では、「開発援助業界で主流をなすアプローチの功罪と、それとは異なるアプローチの意義とを検討」している。前者は経済学、後者は人類学である。そして、つぎのように本書を結んでいる。「経済学的アプローチと人類学的アプローチの違いは、価値前提や世界観という深い次元にある。このため、すり合わせを試みたり、同化や一致を望んだりすることは建設的ではない。むしろ大切なことは、違いを認めながらも、互いの考え方に耳を傾け、「複眼的な思考」の存在を許し合おうとすることだろう。1人の人間の中に、援助目標を定め、そのための優れた手段を設計しようとする人間と、そうした枠組みの限界に敏感であり、さまざまな現場を行き来しながら先入観からできるだけ自由であろうとする人間とが、共存することも不可能ではない。組織としてあるいは個々人のレベルで、矛盾や曖昧さを排除するのではなく許容することにより、わたしたちは大きな過ちを犯すことを防げるほか、自分とは異なる人びととの何気ないやり取りの中に喜びを見いだすことができる」。

いまわたしたちにとって大切なことは、この地球上に生きている人間を含むすべての動植物が、互いに共生しているという認識である。個々の問題は、すぐさまほかのすべてへと影響する。援助される側の問題解決は、援助する側の社会の安定と繁栄をもたらす。そう考えると、まず援助される側の「現場」を知ることが大切になってくる。問題は、「現場」の人びとがもっとも状況をわかっているわけではないこともあるということである。ましてや、「現場」の代弁者に任せるととんでもないことになることがある。本書で「複眼的視点」が強調されるのも、善悪はともかく、いろいろな視点からの総合的、長期的視点が必要だからである。

本書を読んで、改めて、わたしにはとてもできないことを、未来を見据えて研究している人たちがいることを知った。わたしにできることは、これらの人たちが「現場」で臨機応変に対処できるための基礎的知識となりうる、たしかな歴史的事実と歴史観を提供することだろう。問題が複雑になればなるほど、基礎研究の成果がものをいう。その基礎研究のためにも、本書ような「現場」の知はなくてはならない。