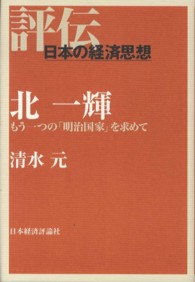

『北一輝-もう一つの「明治国家」を求めて』清水元(日本経済評論社)

本書は、1983年に発足した日本経済思想史研究会が世に問うシリーズ「評伝・日本の経済思想」の1冊である。このシリーズには、柳田国男など、一見、経済思想とは無縁であるかのようにみえる人物も含まれている。革命思想家として知られる北一輝も、そのひとりである。そして、著者もけっしてその道の専門家ではない。だからこそ、本書は価値があるのかもしれない。あまたある北一輝論で、これまで扱われなかった「北の経済思想らしきものに焦点を当てて」論じているからである。

著者は、「経済」を狭義の経済ではなく、つぎのように「economyの原義に立ち戻って、北の「経済」思想をその生涯と交錯させながら叙述しよう」とした。「「経済」の語は、「共通する規範」という意味のギリシア語のオイコノミアに由来する英語のeconomyの翻訳語だが、この語が内包する意味の範囲は、狭義の経済にとどまらず、はるかに広い。ちなみに、手もとの英和辞典を繰ってみると、economyには、経済・理財・家政のほかに、組織・制度・社会、有機的統一、自然界の秩序、天の配剤、摂理などの訳語があがっている。本来、economyとは、自然法則にしたがい動く自然界の循環を含めた人間を養うシステム全体のことなのである」。

著者は、北の代表作「『国体論及び純正社会主義』において、economyの原義に近い、人類史を総括するような普遍的な社会理論の構築を目指したことは明らかである」とし、第1~5章で北の社会理論、社会主義思想を読み解いていく。そして、第6~7章では、北の思想と生涯の概略を最後までたどれるようにしている。

1936年の二・二六事件に関与した北は、「今度の事件には関係ないんだね、然し殺すんだ、死刑は既定の方針だから已むを得ない」という陸軍省当局のシナリオによって、ただひとりの純粋な民間人として銃殺された。事件を、「軍のあずかり知らぬ外部の不逞思想の影響を受けた青年将校の暴走によるものとして決着させられなくてはならなかった」からである。

北の思想の今日的意味を、著者はつぎのようにまとめて、本書の結論としている。「人間の解放に大きな役割を果たして来た市場経済の機能を維持しつつ、この機能を導く原理、価値の根源は、マルクスのいうとおり、商品と商品との関係には決して還元されることのない人間の関係としての「社会」に求められなくてはならない。その中核をなすのは、みずからにとって大事な人すべてで「自己」だと実感できるような「共同体」であろう。そうした「共同体」としてのそれぞれの自己が、自然を介して重層的に多様な関係をとり結ぶ「社会」という価値原理を決して手放すことのない、しかも個々自由な目的を一般的ルールにしたがい追求できる市場経済においてしか、生が充足され、真に人類が解放されることはあるまい。埒もない話だが、われわれの目指すべき道は、「資本」主義ならぬ、「社会」という価値原理に基づく「社会」主義市場経済にしかないのではないか、としか今はいえない。北一輝は、このような問題を時代の制約のなかでぎりぎりのところまで追い詰めた先駆的思想家である。本書は、歴史的な転換期にある日本の新しい経済社会を考えるうえで、この先覚者が、完璧な「倫理的制度としての国家」を希求するのあまり、スターリニズムの逆説をも呼び寄せかねなかったという、その壮大なあやまりをも含めて、何らかの「よすが」になってくれればという思いから書かれた」。

ほかにも、本書には今日的意味を感じさせる記述がある。1919年の五・四運動を目の当たりにした北が、つぎのように述べているのを、著者は引用している。「「ヴェランダの下は見渡す限り此の児[養子の中国人]の同胞が、故国日本を怒り憎みて叫び狂ふ群衆の大怒濤」、しかもその陣頭指揮にあたる者は、「悉く十年の涙痕血史を共にせる刎頸の同志」である。これを地獄といわずして何というのか」。ここでも、北は「明治国家とは異なる「日本の近代」」をみていた。「闘い敗れた「急進的ナショナリスト」が目指したもの」から、今日のために学ぶことがあることが本書からわかる。