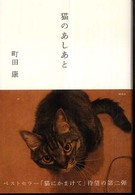

『猫のあしあと』町田康(講談社)

「愛猫家につける薬」

猫とつく本にはしぜんと手がのび、猫を愛する作家となれば無条件に親近感をおぼえてしまうのは猫好きの性なのだろう。数年前、ある猫雑誌で町田康が取材されているのを読み、自宅で数匹の猫と暮らしているのみならず、病気の野良猫やひきとり手のない捨て猫などを仕事場に預かっていることを知ってからというもの、彼は私にとって「猫好き作家」のくくりにおさまってしまった。作家にしてみれば迷惑な話かもしれないが、町田康はもはや作家であるいぜんに猫を愛するひととして、なみなみならぬ存在感をはなって私のなかに君臨しており、それは私にとって猫はブンガクとはくらべようのないものだからで、そこまでしてなぜ猫なのかと問われると、なんと答えたらよいのか、つくづく愛に理由はないとしか言いようがない。

ところで作家による猫の物語には涙なくしては読めないものが数々存在し、内田百間のノラしかり、村松友視のアブサンしかり。本書の前編である『猫にかまけて』など読後半日床にふせってしまうほど大泣きし、もう二度と読むものかと決めたのだけれど……。

『猫のあしあと』でも、猫との別れはやってくる。読むにつけ、自分の猫が逝ってしまったとき、はたしてじゅうぶんなことができていたのかどうかと思う。どんなに愛しているつもりでも、気づいたときにはもはや手遅れであったことはやはり悔やまれる。もの言わぬ猫のことであるから、人間が気づいてあげるしかないので、やはりこちらの注意が足りなかった。本書にも何カ所か、これはどうもおかしいと、猫の異変に気がつく場面があって、ああ私もあのときは、と心が曇った。

ある程度覚悟ができていたからか、涙の量は前作ほどではなかったが、著者の、とにかくできうるかぎりのことはすべてやるという猫への献身ぶりには前作にもまして考えさせられる。

動物の飼いかた、愛しかたはひとによってちがうかもしれない。猫のばあい、いまでこそ、完全室内飼いをよしとし、去勢避妊手術は当然のこと、各種伝染病の予防接種などもきちんと受けさせるというのが飼い主の常識とされているが、すべてのひとにそれが通用するわけでもない。外へ自由に出られなくするのは猫の不幸だと考えるひともいれば、去勢避妊手術は人間のエゴだと考えて増えるがままにするひともいるし、生まれてきた子猫を始末するひともいる。いまの、いわゆる猫の飼いかたの常識にしても、それはいつのころからそういうことになったのだろう。

昭和の三十年代に、梅崎春生が猫のことを書いた小説を読むと、そもそも猫はねずみ対策のために飼われはじめ、さかりがくれば家をとびだしボロボロになって帰ってくるし、ささいなことであっさりと死ぬ。また飼い主もそれでいちいち大騒ぎすることもないのだった。

ところで梅崎春生の書く猫の話には、涙なくしては読めないものもあるが、一方、「カロ三代」という、飼い猫の「カロ」を気にくわない作家が、蠅叩きをもってしじゅう猫を追い回しては「打擲」し、はては死なせてしまうという話もある。たしかに、人間から酷い仕打ちを受けるカロは哀れでしかたがないが、物語の最後、隣家の天井裏で、天井のあなから脚をにょっきり出して死んでいるのはカロでなく、梅崎春生そのひとなのではないかと思い、やるせない。しかし世の中にはそのような読みかたをするひとばかりではないので、当然この話は世の猫好きのたいへんな怒りを買い、抗議の投書が殺到したらしいが、これがもしいまなら、手紙くらいではすまされないかもしれない。

ブンガクではなく猫に話をもどすと、「カロ三代」の書かれた時代とは、ひとの生活も、猫の生活も、ひとと猫の関係もずいぶんかわった。人間はじりじりと追いつめられて、ヒステリックになりがちになり、しかしそれは人間の招いた状況なのであるから、自分たちでなんとかするしかないのである。一方、猫たちには何の罪もない。糞害も、ゴミ捨て場が荒らされるのも、伝染病が蔓延するのも、すべて人間の都合がもたらしたものなのだから。

……などと、猫とこれを飼うことについては、ついこうしてぐるぐるとまとまりもなく書き連ねてしまうが、町田康は四の五のいわず、ただひたすら、縁あって出会った猫たちにできうるかぎりのことをするだけである。保護団体からつぎつぎと猫たちを預かり、ケージを組み立てて居場所を拵え、食餌を与え、トイレを掃除し、傷の手当てをし、具合が悪ければ病院に連れて行く。

猫にただ依存するだけの私のような猫好きには、少々辛い本である。著者の文章の芸が、唯一の救いだ。