『住まいの手帖』植田実(みすず書房)

「私の家の姿は私が覚えている」

解体前の友人の家の掃除を手伝った。もの作りの好きな三世代が暮らした一軒家で、そこかしこに手作りの気配がある。「必要なものはすべて運び出したから、欲しいものがあったらどうぞ」と言うので、なにかの端材で作った小箱だとか流木を磨いた小物掛けだとかを持ち帰った。「こんなもの、どうするの?」と友人。使い込んだ本人にはわからないテカリやヌメリに、なぜか他人は惹かれるものなのだ。掃除を終え、庭にたっぷり水を撒き、雨戸をしめた。数日後、更地となって間もなく、いつものように庭に咲いた水仙を隣の人が鉢に植え替え届けてくれたそうである。植田実さんが月刊「みすず」に「住まいの手帖」として連載しているエッセイから60篇をまとめた本書を読みながら、この日のことを思い出した。

※

建築関係の雑誌や書籍を長らく編集され関連著書も多い植田さんが、特定の建築物や施主、建築家にふれるおりにも名前を記さず、建築家の作品でも施主にとっての見本でもない誰にでもある住まいとしての家と、それぞれの構造物に漂う気配を描く。〈気まぐれに近い記憶を追いながら、ただ自分なりにたしかと思える住まいというものの感触だけを探ってきたつもり〉と、生まれ育った東京・下北沢の家や疎開先での思い出を繰り返し語っているのが印象深い。その口ぶりは懐かしむというよりも、なにかを確認しているようだ。戦災で失った生家の近くを訪ねたようすには、土地や近隣のひとびとの気配を感じることで自身の記憶を強固にしているようにみえる。疎開先の家を思い出すところでは、住まいとしての記憶が欠落している理由を後年聞かされ納得する。猫と暮らした土地のことは、猫が歩く塀の上や生垣のあいだを当時追っていた目線で再現している。かつて無性に蚊帳が欲しくなり譲ってもらったという逸話では、蚊帳という実物がなくなって思い出だけが残るような恐れがあったからかもしれないと書いている。

※

思えば記憶はいつも断片的で、思い出とはその限られた記憶を駆使することで、おおよそ好ましいものになる。植田さんは最後にこう書いている。

私の家の姿は私が覚えている。

自分の家やそこで過ごした時間のことは、覚えているようでいて忘れていることのほうがよっぽど多い。家がなくなればさらに思い出すきっかけが減り、忘れてゆくことだろう。それでも、自分の家の姿は誰より自分がいちばん良く覚えていると強く思うと、失った建物やそこで暮らした家族、訪ねてきた友人知人、そしてもとから記憶されなかったことも忘れたこともすべてひっくるめて、自分のこころに引き受けられるような気がする。ひとが住まう「家」という構造物は、そのためのよすがとさえ思われる。冒頭に記した友人にこの本を送った。生家が物理的に残っている私には想像することしかできないが、いつかやってくるその日のために、自分の胸にもこの言葉を送った。

※

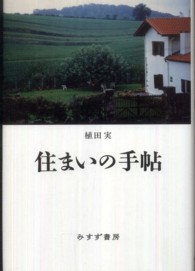

表紙写真は植田さんが撮影したもの。「空き地の絵葉書」とタイトルしてある。「植田実写真展―空地の絵葉書」として2010年のはじめに「ギャラリー ときの忘れもの」(東京)で展示された写真の1枚で、記録によると「1933年フランスのアインホア、バイヨンヌ近く」とある。植田さんは本書と同時に、ファンタジーや児童文学の読書案内をする『真夜中の庭——絵本空間論』(みすず書房)も刊行しているが、こちらの表紙写真もこのとき発表したものだ。長年建築物を訪ね旅してきたあいだ中、ときおりフレームから建物を消して周囲の気配をそっと記憶してきたのだろう。写真はその気まぐれな記録でもある。