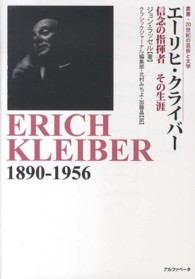

『エーリヒ・クライバー 信念の指揮者 その生涯』ジョン・ラッセル(アルファベータ)

「信念を貫いた指揮者の生涯」

ウィーン生まれの名指揮者エーリヒ・クライバー(1890-1956)は、いまでは、カルロス・クライバー(1930-2004)の父親として触れられることが多いが、生前はベルリン・シュターツオーパーの音楽総監督として一時代を築いた名指揮者であった。息子のカルロスが天才指揮者として持て囃された時代を知っている世代にとっては、エーリヒは遠い存在かもしれないが、実は、カルロスは指揮者としての父親を深く尊敬していたことが知られている。

本書(ジョン・ラッセル著『エーリヒ・クライバー 信念の指揮者 その生涯』クラシックジャーナル編集部・北村みちよ・加藤晶訳、アルファベータ、2013年)の原著は1957年というエーリヒの死後に出版されているが、もともと、彼の生前から準備されつつあったものらしい。フルトヴェングラーやトスカニーニであれば、50年以上も前に書かれた伝記を改めて翻訳する必要もないほど関連本がたくさんあるのだが、エーリヒほどの名指揮者にしては伝記や評伝の類がほとんどなかったとみえる。

幼少期のエーリヒは、将来、「作曲家」「大司教」「医者」「馬車鉄道の運転手」「コンサート・ヴァイオリニスト」などの仕事につきたいと考えていたようだが、マーラーを聴いてから「指揮者」を志すようになった。プラハ音楽院に学びながら、その地のドイツ劇場で大事なリハーサルがあると聞くたびにそこに忍び込んでいたが、たまたまその劇場に来ていたダルムシュタット宮廷歌劇場の新任インテンダント、パウル・エーガー(ウィーン出身)と知り合い、ネストロイの喜劇『それは冗談にしたい』の舞台音楽を指揮してみないかと誘われた。エーリヒの指揮者としての活動は、1911年10月1日、この仕事から始まったと言える。この仕事のすぐあと、ダルムシュタットの第三指揮者としての三年契約を結んだ。まだ21歳の若さだった。

才能にあふれ、努力家でもある若者の出世物語は、文章にすると味気ないが、1919年5月1日付でバルメン・エルバーフェルト(現・ヴッパータール)の市立劇場の第一指揮者、1921年7月1日からはデュッセルドルフの第一指揮者、1922年の秋からはマンハイムの第一指揮者へと順調に階段を昇って行った。著者によれば、若手指揮者としてのエーリヒの名声は、ビットナーの新作オペラ「小さなバラ園」の初演や、ストラヴィンスキーの「夜鳴きうぐいす」のおそらくドイツ初演によって確立したという(同書、72ページ)。

だが、もっと大きな飛躍が待っていた。1923年8月23日、ベルリン・シュターツオーパーにてベートーヴェンの「フィデリオ」を指揮し、大成功を収めた直後、五年契約でこの歌劇場の音楽総監督の地位を手に入れたのである。

若くして大都市の歌劇場の音楽総監督の地位にまで上り詰めたエーリヒを快く思わない人たちもいただろう。しかし、彼は、ベルリン・シュターツオーパーを文字通り世界一の歌劇場にするために朝から晩まで勤勉に働いた。その頃、エーリヒは家族宛の手紙の中で次のように書いていたという(同書、78ページ)。

「やれやれ! 観客と劇場内の誰もが嬉しそうだ。新聞には毛嫌いされていたが、徐々に認められつつあるようだ。私に関する限りは好きなことを書いてもらってかまわない。観客は、私のやっていることが気に入っていて、それ以上の望みなどあるものか。」

「指揮する時、自分の心と、感情と、作曲家が書いたものへの敬意に身を委ねれば、どうするべきか自ずと分かる。他のものはすべて私には二の次だ――他のものがあるにしてもだ!」

ベルリン・シュターツオーパー時代のエーリヒの仕事としては、ベルクの「ヴォツェック」の初演(1925年12月14日)がよく挙げられるが、ヤナーチェクの「イェヌーファ」の高水準の上演も作曲家を感激させたことが知られている。もちろん、現代オペラばかりでなく、モーツアルト、ベートーヴェン、ブラームス、ワーグナー、ヴェーバー、リヒャルト・シュトラウス、ヴェルディなども重要なレパートリーの中に入っていたが、ベルクの「ヴォツェック」の大成功は、ジャーナリストが次のように書いたほどの完全な勝利であった。「批評家が何を言おうが言うまいが、わがシュターツオーパーの名は、べルックの『ヴォツェック』の初演のおかげで、末永く音楽史において名誉な地位を占めることだろう」と(同書、113ページ)。

だが、1933年に入ると、ヒトラーが権力を掌握し、その後、ナチズムの影響が社会全体を覆うほどになると、エーリヒはもはや妥協の余地はないと音楽総監督の地位を辞任した。最後に指揮したのは、ワーグナーの「タンホイザー」であったという(1935年1月1日と1月3日の二回)。

その後のアルゼンチンへの移住、ブエノスアイレスにあるコロン劇場の首席指揮者としての仕事、南米各地のオーケストラとの客演など、クラシック音楽のファンには比較的よく知られている活動が続くが、彼の心の故郷はやはりヨーロッパにあったようだ(同書、237-238ページ参照)。それゆえ、第二次世界大戦後(1954年)、二つのベルリンの間に「橋」をかけることがもしかしてできるかもしれないと期待しながら、古巣のベルリン・シュターツオーパーの音楽総監督の地位に復帰したのだが、西と東の「政治」に翻弄されてその希望が叶わぬと見るや、その地位をすぐに辞任した(1955年3月16日)。著者は、この件について、次のように解釈している。

「シュターツオーパーの一件は、悲劇的な過ちであったという以外に捉えようがない。彼の経歴のほとんどすべての段階に大いなる戦いの跡が見られるが、これは最後のひとつであり、私はそれが彼を死に追いやったと確信している。彼の仕事自体は何も影響を受けなかった――夏に録音された「フィガロ」、ケルンでの「魔弾の射手」と「フィデリオ」、そしてシュトゥットガルトでの大晦日の演奏会は彼の最高の業績に数えられる。しかしどんな人間にも立ち直れない打撃というものがあり、これはそのひとつであった。」(同書、273ページ)

本書の原著は、前に触れたように、1957年に出版されているので、私たちが関心のあるエーリヒとカルロスとの関係についての記述はほとんどない。その頃はまだカルロスは無名の若者に過ぎなかった。父と子のレパートリーが重なっており、音楽の解釈についても子が父を踏襲しているところがあるなど、もっと知りたいことはたくさんある。しかし、これはほとんどないものねだりの類であり、将来だれかがこのようなテーマで本を書いてくれることを期待したい。