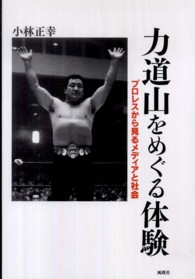

『力道山をめぐる体験――プロレスから見るメディアと社会』小林正幸(風塵社)

「力道山をめぐるイメージはいかに構築されたのか」

力道山をめぐる体験―。力道山が行った生涯最後の試合は、テレビ放送が始まって10年が経過した1963年の12月7日だった。ちなみにその後15日に暴漢に刺された傷がもとで死去している。

そこから考えると、力道山が活躍する姿を直接観戦したり、あるいはテレビで視聴したりした世代は非常に限られる。しかし、それよりも若い世代でも「空手チョップでバッタバッタと外国人をなぎ倒す」という定型句とともに、黒タイツを履いた力道山の映像を思い出す人は多いはずだ。つまり、本書タイトルの「力道山をめぐる体験」とは、プロレスラーとしての生身の力道山と触れ合った人々の体験ではなくて、メディアによってつくられたイメージや記憶としての力道山をめぐる体験を対象にしていることを指している。

したがって、本書は力道山の生涯を丹念に追ってはいるが、それは力道山の生涯を肯定的だったり、あるいは否定的に評価しようとするような類のものではない。また、力道山プロレスとは何かをめぐって、それを彼の個性や朝鮮半島出身という出自などに還元しようとするものでもない。そうではなくて、サブタイトルのとおり、力道山という稀代のヒーロー(と彼を中心としたプロレス)から、当時のメディアや社会を考察しようとした意欲作といえる。

本書は力道山をめぐるこれまでの通説(著者によれば「力道山常識論」)に疑問を唱えるところから出発する。

「力道山が力道山として表象したのは、戦後の日本人の複雑な感情の反映に限定されるものだったのだろうか。…中略…この通説が唯一の力道山の意味であるとするなら、当時の日本人の戦後体験はすべからく一様であるということになるし、日本人のなかに存在する世代や階級などの社会的主体性の差異が失効していたことになる」(10頁)

そうして、本書は力道山を一枚岩的にとらえることを避け、力道山というイメージ(著者の言葉では偶像)が持っていた多様な意味をすくい取ろうとするのである。

本書の構成は、全7章と年表を合わせて352頁からなり、読み応えのあるものである。また、そこには街頭テレビ論やメディア・リテラシー論、集合的記憶、オーディエンス論などなど、メディアや社会をとらえようとするうえでさまざまな理論装置がちりばめられている。こういった個々の論述もメディア論を専門とする評者には大変興味深かった。また、そこでは、中野収、稲増龍夫、富山英彦・・・といった、これまで出会った恩師や同僚のメディアに関する思索を受け止め、それぞれを貪欲に吸収しようとする著者の誠実な姿勢が垣間見える。

しかし、本書を貫く最も主要なテーマは「どうしてこれほどまでに力道山と街頭テレビのカップリングが公共的な記憶を構築したのか」という点にあるように思う。各章で濃密な議論が展開されているが、この点については、特に第4章「『テレビ・プロレス』と力道山」、第5章「『テレビ・プロレス』の完成と力道山の死」、終章「力道山体験と『闘い』の感染」で展開されるテレビ・プロレス論でこのテーマの核心に迫っている。その一部を紹介しておこう。

「テレビの前の観衆は、力道山が発揮した当時の日本人の想像を超える卓越した個人の威信に魅了されていたのであった。人々は卓越した個人を手本として模倣し、同質的な分身になったのである。力道山の卓越性が日本人に感染していくとき、戦後日本社会の結合を想像的に実現したのである」(317頁)

そして、力道山体験はこのように結論づけられる。著者によれば、それは「世俗的経験的に共有される『宗教』」である。その世俗的宗教が働くための仕掛けとして、「実にタイミングよくほんの短い期間に成立した街頭テレビ」と、それをめぐる群衆の力学の相乗効果が力道山というスターをつくりだしたのである。このような「宗教」が立ち上がる瞬間というのは、力道山をめぐる経験のような規模までいかないにしてもあり得るだろうし、著者が「あとがき」で述べているように、それがときに批判的な理性を持った新しい行動様式(エートス)につながることもあるだろう。

そう考えると、むしろイメージとしての力道山しか知らない方やプロレス自体に関心のない方にこそ本書を手に取っていただきたい。