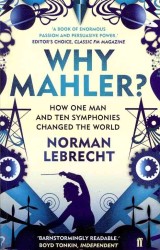

『Why Mahler?: How One Man and Ten Symphonies Changed the World』Norman Lebrecht(Faber and Faber)

「いま、なぜマーラーか?」

生誕150周年、没後100周年と、二年連続のマーラー・イヤーである。音楽界はさぞや盛り上がっただろうと思うが、あまりチェックしていない。日本でも公開された映画「マーラー 君のためのアダージョ」(原題は"Mahler auf der Couch")は観た。今はその程度の淡いおつきあいだが、マーラーの音楽は思春期のBGM的存在だった。マーラーで卒論を書くにいたった姉ともども、マーラーなくして生きられなかった時代があった。もうすぐ記念の年は終わるが、天邪鬼なので今頃になって聴き直してみようかと思う。その導きとして、昨年刊行されるや音楽書としては大きな話題を呼んだ本書「なぜマーラーか」を、ちょうどペーパーバックになったので読んでみた。

本当に、いま「なぜマーラーか」不思議ではある。どなたも寝る間も惜しんでネットのチェックに余念のないこの時代、なぜギネスブックに載るような長大な交響曲を聴く人がいるのか。それも、しばしばオシャレ感覚のクラシック音楽ビギナーを慄然とさせる、あの曲調で。筋金入りのクラシック・ファンには自明のことだろうが、二十一世紀の現在の視点で、わかりやすい絵を描いてくれる人がいてもいい。

著者ノーマン・レブレヒトは、英国の作家でジャーナリストだが、よく物議を醸している有名人のようだ。クラシック音楽界のおそろしいまでの事情通かつ辛辣な批評家であり、邦訳された著作に「巨匠神話」「だれがクラシックをだめにしたか」がある。以前に「クラシック音楽の生と死」という本を読んで、ゾクゾクした。レコードという複製技術とともに花開いたクラシック音楽産業100年の盛衰史。それを、今読むと夢のような「巨匠」たちや名プロデューサーたちの目くるめく人間群像、そしてレコード史上のベスト100(とワースト20も!)誕生のエピソードを通して語る。キャストも豪華なら、書いていいのか(読んでいいのか)怖くなるようなゴシップも満載で読ませるが、芯のところでは文化の現状を真剣に憂えていて、ためにする辛口批評とは一味ちがう好著だと感じ入った。

本書「なぜマーラーか」も、期待に違わず刺激的だった。著者は長年のマーラー狂を自任するが、オタク的な博識よりも、音楽が人生を変えることもあると伝えたい情熱に駆られている。博引傍証ぶりも堂に入っているが、著者のアップテンポな筆致は、膨大な知識を最大限に圧縮し疾走するエピソードの渦をさばきながら、いま「なぜマーラーか」の核心へと読者をぐいぐい引っぱって行く。一冊の中にQ&Aあり、伝記あり、現地レポートあり、ディスコグラフィーあり、よくこれだけ詰め込んだと呆れるばかりのサービスぶりである。どういうわけか英米の新聞書評では(著者が出しゃばりすぎだとか)厳しい評価が目立つが、これだけ面白い本を書ける人には思い入れの過剰なところや論争を呼ぶ部分はつきものである。筆者は”I loved it!”と言いたい。

せっかくなので、著者の助けを借りて、いま「なぜマーラーか」をスケッチしてみよう。

初めてマーラーを聴く人がよく戸惑うのは、しばしば同じ曲の中に相矛盾する感情が同居していることだ。愛と絶望、悲愴と滑稽、静謐と乱痴気騒ぎ。文学でいえば、カフカ的なイロニー。わたしたちは厳粛な場で不謹慎なことを考えたりする。ふつうは自分の中にあるどうしようもなくネガティブな感情を抑圧してなんとかこの世を過ごしているが、マーラーの音楽はそんな現代人の心のバリアをとかしてしまう。

フロイトの精神分析のように、マーラーの交響曲は無意識に働きかける。孤独や悲しみ、言いようもなく恥ずかしい感情をむりやり何かに紛らわすのではなく、それとして認めること。そんなマーラーに共感する人もいれば、激しく反発する人もいる。どちらにしろ、聴き手は自分の何かをつかまれてしまっているのだ。

「私には三重の意味で故郷がない」とマーラーは言った。世紀末ヨーロッパにも蔓延していたユダヤ人差別を乗り越え、帝都ウィーン楽壇の頂点に立ったマーラーだが、その音楽は「永遠のユダヤ人」のごとく世界を彷徨わねばならない、漂流する魂の叫びである。いまや世界中に移民が溢れ、人々のアイデンティティはますます複雑化している。マーラーの音楽が欧米だけでなく世界各地で演奏されているのは、そうした寄る辺ない感覚の普遍性にもよるだろう。

大量虐殺の世紀を先取りしていたとも聴けるマーラー(スターリンとの絶望的な闘いを生き延びたショスタコーヴィチもその影響を受けている)の音楽は、現代史における惨禍の記憶ともよく結びつけられる。本書では、旧ソ連崩壊前夜にゴルバチョフ夫妻がマーラーの第五を聴いて思わず動揺したエピソードの他にも、二十一世紀に入っても「9・11」の直後に米国のラジオ局が次々とマーラーの音楽を流した例に触れられている。

もっとも、よくフロイトのいう死の欲動や東洋的厭世観が云々されるが、マーラー自身は死よりもむしろ生の側に立っていた。当時トップレベルの指揮者として多忙を極めた間にも、あれだけの作品を残した仕事ぶりはまさに超人的で死の影など無縁だ。未完に終わった第十交響曲でさえ「白鳥の歌」どころではなく、妻アルマの不倫が発覚した苦しみを創作のエネルギーに転化していた観がある(映画「マーラー 君のためのアダージョ」はこのエピソードに焦点を当てていて、「クラシックジャーナル」別冊であるオフィシャルブックにも多くを教えられる)。わが国でも今年、前島良雄氏による充実した研究書『マーラー―輝かしい日々と断ち切られた未来』が刊行され、死の影にとりつかれた晩年という「神話」は修正を迫られつつあるようだ。

癒しであれ暗い予言であれ、マーラーの音楽にあるメッセージを感じる人は多い。しかし、マーラー自身は現代のアーティストのようにコンセプトをあれこれ説明したりはしなかった。彼は「音楽で大事なことは楽譜の中にあるのではない」と言い、演奏者の自由を認めた。さまざまな解釈に開かれているマーラーの音楽は、一回一回の演奏のたびに、それぞれの指揮者、オーケストラ、ホール、そして、聴衆の一人一人によっても、意味を変える。レブレヒトの本でもっとも印象深かったのは、彼が半生を注ぎ込んだマーラー探訪の旅の途上で出会った人々の忘れがたいエピソードの数々だ。彼らの人生はマーラーを聴くことによって変わったかもしれないが、その出来事は他人に真似のできない彼らの一回限りの人生の中で起こったことだから尊いのだ。

それにしても、マーラーは「わたし」にとって何なのだろうか。その答えを探すには、聴くのが一番なのだろう。本書の充実したディスコグラフィー(わが国におけるパイオニア的な近衛秀麿による第四交響曲の録音(1930)まで言及している)が格好のガイドになる。批評家レブレヒト一流の辛口は「巨匠」たちをバッサバッサとメッタ斬りにし(バーンスタインに厳しすぎないか?)、幸いにして(?)推薦盤の方はほとんど聴けていない。「お楽しみはこれからだ」って感じ?

(洋書部 野間健司)