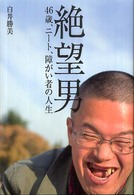

『絶望男』白井勝美(サンクチュアリ出版)

「死ぬな。書き続けろ。」

年齢:46歳。

学歴:中卒。

職歴:一度も定職に就いていない。

ひきこもり歴:30年。途中、アルバイトなどの軽作業の経験はある。

病歴:20歳から精神科に通院。精神障害者2級。障害年金受給者。

資格:一切なし。

恋愛経験:なし

家庭環境:父親が聴覚障害者で鬱病、そして重度のアルコール依存症。幼少から泥酔した父から家庭内暴力を受けて育つ。父は白井が31歳の時に死去。母親は身体障害者で、仏教系新興宗教を信仰する。家計を支えている弟は糖尿病患者。最近がんと診断された。

外見:子どものとき怪我で前歯をなくしたが治療費がなかったので放置したまま。笑うと前歯のない歯茎が露出するため、人前で口をあけて笑うことはない。

生活費:同居している弟が生活を支えている。白井個人の収入は、精神障害者2級として支給される障害年金が2ヶ月に13万2千円。

趣味:映画鑑賞。13歳のときロバートデニーロ主演の映画『タクシードライバー』をみて、孤独な青年トラヴィスに自分自身の孤独を投影して以来、映画を支えにしている。

尊敬する人:作家の雨宮処凛

『絶望男』の著者、白井勝美の経歴をまとめてみた。不幸のオテンコモリである。これだけの経歴の人間はなかなかいない。天下無双の絶望男、それが白井勝美である。

不幸自慢で有名な作家、柳美里でさえ、この白井の絶望の足下にも及ばないだろう。柳美里は不幸ごっこをしているに過ぎない。

『絶望男』は、白井の実父の死を喜ぶシーンから書き起こされている。

「死んでくれてありがとう!」

アルコール依存症の父は、家族に虐待を加え続けていた。酩酊した父は、白井と弟に襲いかかろうとする。その動きを遮る身障者の母。その母に向かって12インチのテレビを投げつけ、後頭部を殴りつける父。アルコール依存症は恐ろしい病気である。本人の精神を破壊し、その同居する家族を破壊していく。

その父も老いには勝てなかった。大病をしてから衰弱した父は2年間のおむつ生活。死期を感じ取った白井兄弟によって病院へ。手遅れだった。1993年7月父が死去。火葬場で事件は起きる。鬱病で働けない白井を親戚は「人間のクズ」と言ったのだ。

「お前らに何がわかるんだ! こっちへ来い。殺してやる」

親戚からは縁を切られた。

白井は31歳だった。

父の死から13年後の2006年8月、白井は父が納骨されている「焼骨短期保管庫」に母と行った。

「俺を作家にさせてくれ」

遺骨の前にして、心のなかでそう祈った。このとき、白井は小説家になるための道を歩きだしていたのだ。

白井は、ニート、ひきこもりの若者の就労支援をしているNPOコトバノアトリエ(山本繁代表)のプロジェクト「神保町小説アカデミー」で作家として鍛えられた。

2006年6月、雨宮処凛らニート問題に関心をもつ有識者のシンポジウムがあった。私は後ろのほうの席に座って取材していた。コトバノアトリエ代表山本が、小説家を目指すニート、ひきこもりのために「神保町小説アカデミー」を開講する、受講生を募集している、と説明した。最前列に座った中年男がどもりながら叫んだ。「俺は、映画評論家になりたい!」、「でも28000円の月謝が払えない!」。

自傷系のシンポジウムによくありがちのハプニングである。こういう人がデビューする可能性は100%ない。

山本と名刺交換した。2006年当時、ニート問題は旬の話題であり、若い書き手の台頭が目立った。私はこのテーマをさらに取材するかどうか考えていた。

数日後、経営危機に瀕していた広告代理店名古屋の担当者と水道橋で打ち合わせをしていたとき、山本から携帯に電話が来た。神保町の事務所へ向かった。(余談だが、この広告代理店東京本社の社長は自殺した。その名古屋社長は広告の世界から引退。中国に移住して別のビジネスをしている。「儲からない商売だ。気をつけろ」と私に言い残した)

山本からアカデミーの講師になって欲しいと依頼された。生徒のメンタル面の状態を聞くと、精神病、自傷、ひきこもり、ニート、と格差社会の犠牲者が多い。「彼らの自分自身の体験を書きたいというモチベーションはすごい」と山本は力説する。私は「トラウマをもった人間に、つらい体験を反芻させると心が折れる可能性がある。危険だ。そもそも作家になれるような精神力があるのだろうか。たとえ1冊の本を出せたとしても、印税と原稿料だけで生活することはできない。社会的弱者に無茶なことを求めるは酷だ」と、助言した。山本は動じない。この男はひきこもり、ニートに作家になるという夢をもたせて、社会復帰するしかないようにしむける確信犯だ。講師になることを承諾した。山本に向けた言葉は、ユニークフェイス当事者支援のために何ができるのだろうか、と模索した10年間の私の問いでもあったのだから。

聞けば、作家の雨宮処凛氏にアカデミーの顧問になってほしい、と依頼した以外、何も決まっていない、という。こういう混沌とした場に参画するのは、私の癖だ。乗りかかった船でもあるので、文章講座に興味をもちそうなジャーナリストの友人(のちにオリコンから提訴された烏賀陽弘道氏がいる。限りなくニートに近いジャーナリストと自嘲していたっけ)や編集者を何人か紹介した。

初めての講義。私の真正面に座ったのはパンクロッカーのようだ。モヒカン刈り。ウルトラセブンのような鋭角的にカットした髪を真っ赤に染めていた。自己紹介で「こういう外見なので就職差別にあって就職できないんです」と言った。見どころがある若者だ。

白井がいた。浅黒い肌。仏頂面。無表情である。初めて書いてきた原稿は、映画『タクシードライバー』についてのエッセイ。へたくそな文章だったので、朱で真っ赤にして戻した。

ショックだったようだ。「厳しいとはおもっていたが、予想以上だった」と、ぼそりと言った。次回の講座を欠席すると思ったが、来た。

白井の原稿は手書きである。パソコンを買う金がないのだ。不機嫌そうな様子は変わらない。手書きの文字は整っている。何度も推敲してから清書しているのだ。パソコンで原稿を書くと、キーボードが感情を無用に増幅させることがある。白井にはそれがない。

精神病についてのエッセイを書いてきた。正確な医療情報と自分の体験がうまく統合されてよいできばえだった。ほめた。少し表情に変化があった。笑ったようだ。ほめられた経験が少ないのだろう。社会を懐疑する性癖がしみこんでいるのかもしれない。そういうセンスは、物書きになるたいせつな資質のひとつだ。心が折れなければ、書き続けることができれば、いいモノが書けるかもしれない。

講師としての仕事を終えたあと、山本とは別の仕事でよく会っていた。白井が文章の腕を上げている、という。しかし、作家になるのは難しいだろう、と思った。聞き流していた。30年間のひきこもり人生。46歳。人生の後半を考えるときに、「小説アカデミー」で、メディアの現場で仕事をしているプロの作家、編集者、クリエイターたちとの出会いを楽しむ。その貴重な経験を味わって、自分の作品を書くことができないまま、書けるかもしれないという希望を抱き締めて余生を送ることになるのではないか、と思っていた。

その白井勝美が、サンクチュアリ出版という中堅の出版社からデビューすることが決まったという。書評を書いてほしい、と山本から電話があった。山本の声は弾んでいた。白井との出会いから1年半経っていた。

降参である。

白井勝美、よくやった。山本、よく支援しきった。

信じていなかった、俺が悪かった。

白井のように、白井以上に、絶望している人たち。読んでやってくれ。

いま幸福に暮らしている人たち。読んでほしい。

上流階級に到達して、白井のような貧困とは無縁の生活をしている人も読んでほしい。 日本のなかにある、修羅場が書かれている。

アフリカの飢餓、人権侵害が横行する独裁政治、虐殺が日常になった戦地というような究極の絶望と比較する必要もない、ひとつの絶望がたしかに書かれている。

冒頭のプロフィールを、書き換えておこう。

白井勝美。作家。絶望男。

1行で十分だ。

死ぬな。書き続けろ。