『平行植物(新装版)』レオ・レオーニ 著、宮本淳 訳(工作舎)

「活版本の楽しみ方」

久々に「印刷買い」をした。このブログで最初に書いた『池田学画集1』以来だから、ほぼ半年ぶりだ。

書店で平積みになっている『平行植物(新装版)』のジャケットを見たとき、タイトル文字がギザギザした輪郭だったので、まさかグラビア印刷?と思わず手が伸びた。実際は現在主流のオフセット印刷だったので「まあそりゃそうだろう」と少しがっかりしつつ中を開くと、本文がいまどき珍しい活版印刷。これも何かの縁だと買うことにした。

最初に少しだけ本の内容を紹介すると、これは名作絵本『スイミー』で知られるレオ・レオーニが書いた「幻想の博物誌」。平行植物という現実には存在しない植物を、架空の研究者による発見談や研究発表を通して描き出していく、というものだ。だいたい触ると崩れるわ写真にも写らないわという物体をどうやって研究すんだ?って話だが、ウソっぱちの話を徹頭徹尾真面目に解説していく、というところがとても面白かった。ただ、途中でちょっと疲れてしまった。

普通は誰しも、研究書やハウツーものは「お勉強モード」で読み、小説やエッセイなんかは「お楽しみモード」で読んでいると思う。この本の場合、内容はフィクションで「お楽しみモード」用なのに文体が「お勉強モード」なので、頭が勝手に「学ぼう」として読んでしまう。「この辺はホントの話かな……やっぱり作り話だよな」という感じで、学ぼう→無駄→学ぼう→無駄……これを繰り返しているうちに、徐々に疲労がたまってくるのだ。

この奇想っぷりなら100ページぐらいがちょうどいい分量なのに、と思いながらも一応300ページ最後まで読んだ。よく似たコンセプトの作品で『平成3年5月2日,後天性免疫不全症候群にて急逝された明寺伸彦博士,並びに,』(石黒達昌、福武書店)なんかは、内容も分量もちょうどよかったんだけど。

でも、この『平行植物』がとても魅力的な本であることは確かだ。珍妙だけど、この世にない物を描き切ろうとする著者の熱意がヒシヒシと伝わってくる本だった。

ところで今回は、内容はさておき活版本の話である。

活版印刷された本は、今でも詩集や句集などでは時々見かけることがある。その本のために一から金属活字を組んで作った、純然たる新刊本だ。あと、グラビア印刷(グラビアページの語源になったもの)も、雑誌ではたまに見かける。先日散髪屋で読んだスポーツ雑誌『ナンバー』も中身はグラビア印刷だった。

ただ、この『平行植物』のような、30年も前(初版は1980年)の紙型を使った活版本とは、めったに新刊書店では出会えない。

(もし若い方で、活字や紙型、鉛版についてよく知らないという人がいたら、烏有ブログ「欧文活字 その1」を参照ください。写真付きで説明しています。)

職業柄、本のページを開いてまず見るのが、版面(はんづら=文字が印刷してあるところ)の黒みだ。これは活版印刷であろうと平版オフセット印刷であろうと同じだ。インキの着き具合でページごとに黒みにばらつきがあったり、ひどい時には見開きの左右で黒みが極端に濃いのと薄いのとが並んでいたりしたら、「プロの印刷人の仕事がこれではいかんだろう」と憤ってしまう。それが自分が編集した本だったりした日には、「刷り直しては紙がもったいない。うちは地球に優しい出版社です!」なんて言い訳しながら見なかったことにする……

活版本だと、この版面の黒み以外に、個々の文字の黒みチェックが加わる。活字の高さがきれいに揃っていればいいが、一つでも飛び出た活字があると、その文字だけ太く黒く印刷されてしまう。活字の高さをきっちり揃える作業のことを「ムラ取り」というのだが、きれいにムラ取りされ、必要最小限の圧力で丁寧に刷られた印刷物を見ると、もうたまらない。そういう丁寧な仕事がなされた印刷本は、たいてい最初のページをパッと開いただけで「あっ綺麗だ」と感じさせるから不思議なんだよなあ。で、『平行植物(新装版)』の印刷は……まあまあかな。何十年も置きっぱなしだった紙型だろうから、贅沢はいいません。決して悪くはないし、十分楽しめます。

次に、実際に本文を読み始めてから見るのが、組版(文字の並べ方)だ。

『平行植物(新装版)』では、目次内のページ数の誤植や活字の転倒(p. 146)、読点の位置のずれ(p. 292)などの誤植が、30年の時を越えてそのまま印刷されているのを見て、「活版っぽいから」と故意に残された可能性はあるにしても、当時の編集担当者の気持ちを想像して「きっと直してもらいたかっただろうなあ」と同情してしまった。以前私も目次内のページ数で誤植を出して、あまりの情けなさに死にたくなったことがある(一瞬だが)。そういえば、箔押しの背文字で綴りを間違えた猛者もいたなあ。元気だろうか。

まあこれは極端な例として、淡々と文字が並んでいる部分でも、よく見ると色んな違いが見えてくる。金属の活字を一つ一つ並べていく場合、パソコンのワープロソフトのように字間を一行にわたって一律に詰めたり空けたりするのが難しいので、どっかに偏って無理が出てくるからだ。

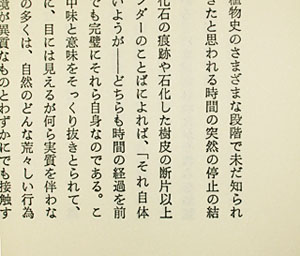

たとえば本書のp. 20、

この4行目のように、読点( 、)の後に起こしのカギ括弧(「 )なんかがきたとき、どうしても二分(にぶん=半角)のハンパが出てしまう。二分ものの「読点」「スペース(字間を空けるための薄い金属板)」「カギ括弧」が並ぶと全部で全角半になるので、要は隣の行と文字が半角分ずれてしまうのだ。この二分のハンパの処理なんかに、組版職人さんの個性が出てくる。

よく見かけるのは、上の写真のように行末の字間3ヵ所に六分(全角の1/6)のスペースを入れたり4ヵ所に八分のスペースを入れて行末を揃えているものだが、たまにスペースに気づかないぐらい細かく調整されていて、「丁寧な仕事だなあ」と感心することがある。

逆に二分のスペースを省いて句読点と次の字がくっついていたりすると、「なんて乱暴な!」なんて憤ってしまうことも(これは現在のコンピュータ組版でもよく見かける。空けるも詰めるも自由自在のDTP時代に……信じられん)。句読点は文章にアクセントを付けてリズムを作りだす重要な記号なんだから、できればその後ろはちゃんと空けておいてほしいのだ。

こんな調整の仕方というか、組版の流儀が本の途中でガラッと変わったりすると、「ここから違う職人さんが組んだのかな?」なんてことを想像し、また、同じページの中に違う組み方が混じっていると、「二日酔いでここは手を抜いたのか?」とか「著者の赤字が入ったがための苦肉の策か?」などと勝手に想像して組版職人さんに同情したり。

活版本はこんなことを顕著に感じさせてくれるので、いま普通に並んでいる本とは違った楽しみ方ができるのだ。

活版本のこんな楽しみ方を私に教えてくれたのは、欧文活版印刷の第一人者・嘉瑞工房の高岡昌生さんだ。

高岡昌生さんは、印刷された紙面を見るだけで、原版の字間や行間に挟まれたスペースやインテルが、そしてそれらを組み付けている職人さんの手つきまでが思い浮かぶそうだ。だから、「私は印刷物を通して、200年、300年前の組版者と会話ができるのです」(『欧文組版 組版の基礎とマナー』高岡昌生、美術出版社。p. 170より)という。

私なんかとてもそんな境地には至れないが、自分の好みの印刷、組版の本なんかに出会うととてもうれしくなる。

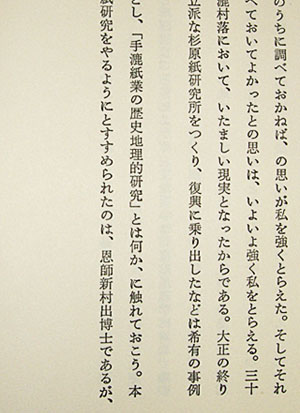

たとえば、これは別の本だけど、

この5行目、こんなのに出会うと、「ああ、これこれ」と思わずにんまりしてしまう。個人的に仮名や漢字の字間はベタ組み(スペースを入れずに活字をぴったりくっつけて組む)が好きなので、このように仮名と漢字はあくまでベタで、ハンパをカギ括弧の前後や読点の後ろのスペースを少しずつ空けるか少しずつ詰めて(ただし最低四分は空けたい)調整してあるのが私の好みだ。

これは『和紙の旅 ─ 時と場所の道』(寿岳文章、芸艸堂)という本なんだけど、版面の黒みも、こんな細かな処理も、ホレボレするような仕上がりで、即「印刷買い」したものの一つだ。

実は先日、たまたま『和紙の旅』を印刷した猪瀬印刷の猪瀬泰一社長と話す機会があった。この本のような細かな調整方法は、出版元の編集者からのリクエストによることも多いそうだ。また、このように大部数を見込めない本は、初版はまず原版で刷り、その原版から紙型を作って増刷に備えたのだという。そのとき猪瀬印刷で見せていただいた初刷りの数々、『障壁画巡歴』(水尾比呂志、芸艸堂)なんかはもう、「辛抱たまらん」というぐらい美しかった。

もし本当に美しい活版の原版刷りが見たい方は、一度古書店でこれらの本をご覧ください。感動します。

それが面倒なら、ちょっと宣伝になっちゃいますが、ぜひ新刊書店(とくに紀伊國屋書店!)で新装版『欧文活字』(高岡重蔵、烏有書林)を手に取って巻頭付録をご覧ください。高岡昌生さんが丁寧に丁寧に原版で印刷した作品が見られます。そして巻末付録の高岡重蔵さん(昌生さんの父上)の作品もご覧あれ。きっともう、この本を手放せなくなります。