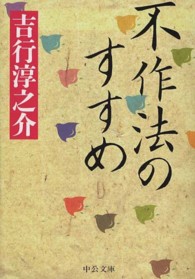

『不作法のすすめ』吉行淳之介(中公文庫)

「遊郭と退屈とダンディの奇妙な三角関係」

退屈はたいへん深遠なテーマである。でも、なぜか正面からは語りにくい。その理由は…?などと國分さんのおかげで考えはじめたときに、ちょうど良い本を手に取った。吉行淳之介『不作法のすすめ』である。

著者名から想像できると思うが、この本で〝退屈の哲学〟やら〝退屈の倫理学〟やらが開陳されるわけではない。しかし、ここには退屈が、いわば横溢している。退屈したり、退屈しなかったり、退屈しそうになったり、あえて退屈を楽しんだり……そうこうしているうちにこちらは読むはずのなかったことまで読んでいて、はっとしたりする。

語られるのは、「色好みの作家」とされる吉行淳之介の女遍歴である。それもかつての赤線地帯の玄人女とのお付き合い。その手のマニュアルを求めて手に取る人もいるかもしれない。好奇心を満たすような描写や解説もある。しかし、読んでいると、おそろしく通俗的な内容のようでいて――たしかに通俗的なのは間違いないのだが――これは今、この頁面でしか読むことが出来ないすごいことだ、という強い気持ちが起きる瞬間がある。思わず黒々と線を引きたくなるほどに。

いわゆる〝遊郭もの〟は昔から小説家と切っても切れない縁がある。荷風や吉行や西村賢太はもちろんその代表だが、一見まじめそうな志賀直哉や佐伯一麦の作品にもそうした場所は登場するし、「金で女を買う」という行為への言及に枠をひろげればいちいち上げきれないほどである。村上春樹にだってある。

そんな中で気づくのは、〝遊郭もの〟とダンディズムとの深い結びつきである。遊郭を描く作家は、しばしば「ダンディ」であることに意識的なのだ。吉行淳之介はまさにその典型だが、荷風にしても西村賢太にしてもそこは共通している。もちろん「ダンディ」と言っても18世紀英国由来の正統派ダンディ云々といったうるさいことを言う必要はないのだが、ただおもしろいのはダンディを意識する作家たちがみな、「退屈」にとりつかれているということだ。これは18世紀英国もしくは19世紀末英国のダンディについても言える。そういえば、少なくとも18世紀や19世紀末のダンディは、女嫌いだったり、同性愛者だったりして、どこか男女の関係について斜に構えていたなあ~といったことも思い出される。どうやら、遊郭もの=ダンディ=退屈というトライアングルには意味がありそうなのだ。いったい、どういうことか。

ひとまず『不作法のすすめ』に戻ろう。これはスタートのやや遅い本である。まず冒頭に講釈がある。紳士と言っても、ほんとの紳士は世間で考えられているようないかにもお行儀の良い紳士ではない等々。ちょっとばかりひねくれていて、いかにも吉行淳之介の言いそうなことだから、かえって「な~んだ」と思う人もいるかもしれない。

で、じゃあ、ほんとの紳士とは何か?ここで吉行が持ち出すのは牧野信一らの作家である。牧野はかつて、些細な、しかし、どうにも恥ずかしい出来事を思い出したときの心境を「キャッと叫んでロクロ首になる」と表現した。吉行はそれを引きながら、「キャッと叫んでロクロ首になることのない人間は、紳士ではない」(15)と言う。どうだろう。まだ、ぴんと来ないかもしれない。だいたい「ロクロ首」なんて、ほとんど死語だし……。

しかし、ここはそのまま読み進める。すると、著者の個人的な体験を元にした実例があげられていく。テーブルマナーのこと。紳士契約を気取ったがゆえの失敗。酒場での女性へのちょっかいの出し方、膝のさわり方。お金をめぐる失敗談。惚れたけどくどかなかった女。ポケットに金がないときの惨めさ…。

たしかに「キャッと叫んでロクロ首」的な状況がいろいろ出てくる。「紳士」からの逸脱こそがほんとの紳士への道、という冒頭の講釈の意味が見えてくる。その一方で、著者が「不作法」にしても「紳士」にしても、定義などにはたいして関心がないということもわかってくる。「不作法」や「紳士」という話題はきっかけにすぎないのだ。この本で語られるのは、吉行がいかに人生をおもしろがろうとしたかであり、裏を返すとそれは、彼がいかに人生に退屈していたか、という話でもある。もっと言うと、彼が人生においてもっとも深くかかわった対象、すなわち「女性」というものに、いかに彼が興味を持ち、愛し、そしてそれゆえに退屈し、また嫌悪したか、ということが延々と語られている。そのあたりは凄惨でさえあるのだが、この本の読み所・味わい所もそこにある。

忙しい人は第二部の「痴語のすすめ」は後回しにしよう。あまりにバカバカしいエピソードがあって、下手をすると本を閉じてしまうかもしれない。それはもったいないから。(バカバカしすぎて引用したいくらいだが、やめておく。たとえば「伯爵令嬢」など。その中の「名刺遊び」のくだりなど、だ。)こうして第二部をやり過ごすと、やがて第三部の「娼婦と私」が始まる。ここがいい。

吉行が語るのは自分と娼婦たちとのかかわりあいである。娼婦たちと付き合うときの礼儀や、変化球や、ありがちな事故や隠語などが、経験に基づいて詳述される。その中でしばしば書かれるのが値段の交渉のことである。遊郭に上がった客はまず相手の女性との間で、「いくら」を決めなければならない。正価などないわけだから、ここでいろいろ起きる。人情もかかわる。駆け引きもある。悶着もある。その中で吉行の記すあるエピソードが筆者にはたいへん心に残った。

その子は、なかなか愛想がよく、当世風の言葉でいえば、束の間の小さな楽しみを期待しながら、しかし、ねちっこく値切ってやっと払ってやった紙幣を、あっさり「済まないけど」と返された感触はいかばかりのものかと思う。どれほど惨めでむなしいものかと思う。こんなふうに戻されるくらいなら、西村賢太みたいにだまし取られた方がはるかにいい。しかし、吉行はこういう瞬間を生き、それをくっきり記憶し、なおかつ書いてしまった。

「あんた、なかなかイカスじゃない」

といった嬉しがらせを言って、私を彼女の部屋に引っぱっていった。ところが、値段の交渉の際に、悶着が起こった。彼女は、オール・ナイト二千円よ、という。相場外の値段であり、だいいち薄給の私にとって、閉口する額である。

「高いじゃないか、もっと負けてくれ」

と、私は奮闘して、千五百円まで値切った。そこまでゆくのに、なかなか努力を要したが、彼女はついに「あんたなら、いいわ」といった按配に威勢よく、負けてくれた。

そのまま事が運んだなら、私も人生を甘くみるようになったかもしれないが、そうはいかなかった。

私が金を渡しそろそろドテラにでも着替えようかとおもっていると、部屋の戸が開いて、ヤリテババアが彼女を呼んだ。

彼女は間もなく戻ってきて複雑微妙な表情になって、「あのね、お馴染みさんが来てしまったのよ、済まないけど」

といって、私の渡した紙幣を戻してよこした。その金を受け取ったときの手触りは、なかなかに忘れられない複雑微妙な感触であった。(134-35)

言うまでもないが、ここでは「性」はあくまで金銭的に扱われる商品である。従って論理的かつ合理的な言葉で語られるものである。しかし、それだけではすまない。その論理的かつ合理的な取引にはさまざまな感情が付着している。愛だの恋だのではない。もっと地を這うようなものではないかと思う。世界がいかにつまらないか、いかにむなしいか、と日々灰色の気持ちにひたっているような、そういう感情である。金銭を介してそういう世界にささやかなさざ波を立てる。そのさざ波をめぐる感情がここでは露出しているのである。

吉行の小説でもこのような冷めた心境や暗澹たる思いや虚無感は描かれることがあるが、このエッセイ集の美点は、吉行が小説であることの拘束から自由になりおおせていることだと思う。小説であることの深刻さや、気取りや、華やかさから自由なのである。典型的なのは、今の引用部の「複雑微妙」という言葉である。おそらく小説なら、複雑微妙な事態を描くのに「複雑微妙」などという陳腐な言葉はぜったいに使わない。しかもここではそれを繰り返しているのだ。つまり、わざと雑に、下手にしてある。

このテキトーさがいいのである。その散文性がいい。詩になるまいとしている。世界の苦い味を高らかに称揚したり、いたずらに神秘化したりせずに、苦いまま噛む。それがほんとうの退屈者というもの。そこに吉行のダンディズムがある。

もうひとつ印象に残った一節を最後にあげておこう。第三部の主役はM子という娼婦である。このM子に吉行は惚れなかったし、向こうも惚れなかった。しかし、吉行はM子に興味を持つ。そして馴染みの客となった。M子も吉行を大事にした。遊郭ならではの付き合いが始まったのである。やがて吉行は、このM子が『原色の街』という娼婦を描いた自作の主人公と似ていることに気がつく。モデルではない。想像で描いたはずの人物に、あとで知り合った人間の方が似ていたというのである。で、おもしろいのはその『原色の街』をM子に読ませたときのやり取りだ。

活字になったその作品を、私は彼女に読んでもらった。その反応に私は大きな関心を持った。

「なんだか、とってもユウウツになって、お店を休んで早く寝てしまったわ」

というのが彼女の読後感だった。私の心にこれ以上に快く媚びる感想はなかった。もしも、お世辞としていったとしたら、彼女はかなり高級な世辞の使い方を心得ていたといわれなくてはならぬ。(180)

もちろん「高級な世辞」などではないだろう。では何なのか?「正解」は本書のM子の描写を実際に読んで考えてもらうしかないが、それにしても「私の心にこれ以上に快く媚びる感想はなかった」なんてよく言えるよ、すごいな、と思う。やな人だ。

さて、冒頭の問いについて。

退屈はたいへん深遠なテーマなのに、なぜか正面からは語りにくい。どうしてか?吉行淳之介を読みながらあらためて思うのは、「退屈」という言葉を口にするとき、どうしてもジェスチャーが伴うということである。「退屈」は口にした途端、「退屈している俺(あたし)」や、「退屈を話題にしている俺(あたし)」を突きつける。「退屈」には語り手や読み手をその磁場に巻き込むような、無害ではすまないような「実践性」(もしくはJ・L・オースティン流に言えば「行為性」)があるのだ。

それは前回の書評で確認したように、「退屈」を語る哲学者の背後に、どこか「退屈的」な環境が想像されるということとも関係しているだろう。退屈に巻き込まれてしまうことは語る人、書く人にとっては職業病のようなものなのだ。何かを語るとき、私たちは対象と距離をおく。どこかで冷め、冷える。すでに「退屈」の要素が入りこみつつあるのだ。対象を見つめるとき、その出発点からして人はすでに、対象に退屈せざるをえないのかもしれない。少なくとも吉行の「色好み」には、そんなジェスチャーが溢れているように思う。