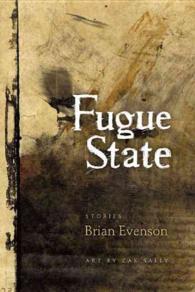

『遁走状態』ブライアン・エヴンソン、柴田元幸訳(新潮社)

「これですべてではない」

かねがねこの欄で取り上げたいと思っていたのが柴田元幸氏の翻訳である。新しいものが出ると、手にとっては「よし、これを」を思ったりしたのだが、何しろウソみたいに仕事が早い人で次々に新しいものが出る。あれこれ目移りしているうちに、ついに柴田氏は大学を辞めてしまった。きっとこれからはさらにスピードアップするに違いない。たいへんだ。

もともと柴田氏はポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウンといった作家の翻訳で知られ、どことなくこうした作家の作風とそのイメージが重ねられてきたかもしれないが、中には「書き出しで読む『世界文学全集』英米篇」(「文藝」2009年春号)などという企画もあり、そこではフォークナーやメルヴィルはもちろん、ジェーン・オースティンからコンラッド、ディケンズまで、まったく文体も傾向も違う作品を、ヒョイヒョイッと手品のように訳し分けている。『アブサロム、アブサロム!』の有名な出だしの訳も感動的だが、「ねじの回転」、『ハムレット』、『トリストラム・シャンディ』の冒頭部をいずれも柴田訳でならべて読むというのは壮絶な体験である。とくに多少なりと英語の勉強が好きで、高校生の頃、「あたしって(俺って)、わりと英文和訳が得意♪」などと自負していた人は、こういうものを読んでいったいどういう気になるだろう。

多くの「英文和訳が得意」な人は、外国語をまるで日本語のように読ませるのが翻訳だと思っているかもしれない。もちろんそれは「正解」だと思う。翻訳して差し出す以上、日本語として読めるものでなければいけない。前から読んで意味が通ること。リズムがあって、流れに乗れること。意味の糸を見失わせないこと。イライラさせないこと。しかし、ほんとうの勝負はその先にある。

柴田氏自身、しばしば「翻訳は負け戦だ」とコメントしているが、原文の持っている微妙な文体的傾向――体臭、間合い、気配といったもの――をすべてそのまま日本語に移し替えるのは不可能である。でも、不可能ではあるけれど、翻訳者はそこをくみ取って可能な限り、たとえば語り手の態度とか、音量とか、難解度といったものに注意を払いながら日本語的環境に変換して訳出する。完璧などありえない。やれる範囲でやるだけ。

…と、まあ、これくらいは誰でも考えるだろう。筆者のようなヒラ翻訳者でも考える。しかし、柴田訳をあらためて読んで気づくのは、「翻訳は負け戦だ」との言のより深い意味である。ここには「負け戦だけどガンバローね」というニュアンスももちろんあるが、実は「翻訳は負けなきゃ」とのメッセージもこめられているのではないか。つまり、日本語のふりはしない。表向きは、ちゃんと読める日本語に仕立ててあっても、その向こうに読めていないものが隠れていることを示唆する。あなたが読んでいるものはすべてではないのだ、と仄めかす。

活字になった翻訳でも、読みやすくしようとするあまり、やけに馴れ馴れしい日本語になっているものがある。いや、その方が主流かもしれない。すると、読者は錯覚するだろう。そうか、これか、と。馴れ馴れしい日本語は居心地がいい。こちらも安心して、これがすべて、と思いやすい。しかし、柴田訳が気を遣うのはそこだ。いつも「いえいえ、これではないのです」と囁いている。「本物はその向こうにいます」と。読者を導きこみ、前のめりにさせつつも、しっかり距離は保ち、一線は越えない。これは相当な技である。

現時点で最新の柴田訳はブライアン・エヴンソン『遁走状態』である。居心地がいいどころか、さまざまな種類の〝気持ち悪さ〟を描いた短篇が19篇収められている。ただ、〝気持ち悪い〟といっても、気持ち悪い人が家に来たとか、気持ち悪い猫が壁から出てきたといったぐいのわかりやすい気持ち悪さではなく、もっと内在的なもので、胃が悪いのか頭痛なのか筋肉痛なのかわからないけど何だか変だという感覚を、語りを通してじわじわ浮かび上がらせる。静かで飾り気のない文章だが、微妙に読者の神経をつく。この違和感、まさに柴田的翻訳の面目躍如である。

どの作品も個性が強いので、どれが気に入るかは人によってかなり好みが分かれるかとは思うが、筆者は「マダー・タング」、「さまよう」、「助けになる」、「父のいない暮らし」などが印象に残った。「マダー・タング」は言葉の失調に陥っていく教師が主人公なのだが、それを徹底的に内側から、ずれ、おかしくなっていく実感とともに描き出していく。本人は自分の言葉がおかしいことはわかっていて、それとどう折り合いをつけるか、自分の娘の目など気にしながら悩んでいる。たとえば原文には次のような一節がある。

But no, he thought, the way people looked at him already, it was almost more than he could bear, and if it came tinged with pity, he would no longer feel human. Better to keep it to himself, hold it to himself as long as possible. And then he would still be, at least in part, human.

難しい単語はほとんどない。高校で習わないかもしれないのはtingedくらいか。慣用句や構文はいくつかまじっているが、ちょっとしたテストにちょうどいい程度。ただ、訳すとなると多少調整が必要になる。ここは主人公の心理が直接性と間接性の中間ぐらいの地点で描写されているので、その距離感。それから語りが進むにつれて、心理そのものもわずかに変化していく、つまり時間性が入る。その変化に伴って、切迫感と安心感が入れ替わる。柴田訳は当然ながらそのあたり、さらりと処理している。

いいや、と彼は考えた。いま人から向けられる目つき、それだって十分耐えがたいのだ。そこに同情が加わりでもしたら、もう自分は人間だという気持ちが持てないだろう。一人で抱え込んでいた方が、ギリギリまで自分の内にしまっておいた方がいい。そうしていれば、少なくとも部分的にはまだ人間でいられる。(48)

考えているうちに納得していく感じを、英語での順番のとおり、日本語的にも至極読みやすく訳してあるが、そのうえで、日本語らしさの生み出す馴れ馴れしさが回避されていることにも注意。原文が一見、素朴でなめらかなだけに、うっかり訳すと神経質な感じを見失ってつるつるの日本語にしてしまいそうなところ。柴田訳では、「同情が加わり」とか「気持ちが持てない」「少なくとも部分的には」といった少しだけ硬めの言葉をあえて残し、わずかな距離感を保っている。何となくぴりぴりしているのである。

以外に難しいのはhumanという語で、日本語ではhumanもhumanistもhumanisiticもなかなかぴたりとニュアンスが出ないから、日本語に移し替える際についジタバタと訳しすぎてしまいたくなるところ。柴田訳ではごく素朴に「自分は人間だという気持ち」「まだ人間でいられる」となっているわけだが、ここでふつうに「人間」という語を使うには我慢強さがいる。humanはエヴンソン作品では鍵となる言葉で、ある意味では人間であることの居心地の悪さやいざこざをほじくり出していくところに彼の持ち味があると言ってもいい。その語がこんなふうに繰り返されると、つい余計な解釈を加えたくなってしまうものだが、「自分が人間だという気持ち」とすることで原文のhe would no longer feel human.という表現の〝ざわめき〟のようなものがちゃんと伝わる。ほとんど紋切り型でありつつ、どことなく過剰もしくは過少で、落ち着きの悪さを宿した表現なのである。

エヴンソンは予言書や聖書を思わせるような崇高かつ酷薄な語りを使うのもうまい。「さまよう」はそんな文体で書かれた作品で、戦乱の痕の残る惨状に踏み込んだ者たちが、フローアという隊長に率いられ死体に囲まれて寝泊まりしていくうちに、だんだんおかしなことになっていく、その様子をまったくヒステリックにはならずに、おごそかに淡々と描写していくのである。そんな中の一節を以下にあげる。

But we did not return to our wandering, instead circling day after day just outside the settlement that contained the hall we had thought offered unto us by God. Hroar, despite his boiled and dying hand, despite the wounds on his arms and face and chest, could not let go of the idea of the hall, of the end of wandering.

ここでも柴田訳は、原文の聖書的な冷たさをきっちり訳し出しているのだが、そんな中で「あ、」と思ったところがある。

だが私たちはさまよう日々に戻りはせず、代わりに来る日も来る日も、神が私たちに下さったのだと一度は思った館のある村落の周囲をぐるぐる回った。手が煮られて腐りかけているのに、腕や顔や胸に傷があるのに、フローアは館のことを、さまよいの終わりということを頭から追い払えずにいた。(115)

原文のdespite his boiled and dying handが、「手が煮られて腐りかけているのに」と訳されている。「手が煮られて」という表現は日本語ではほとんど見ない。何だかおさまりが悪く、つい訳文の細かいさじ加減で調整したくなる。しかし、ここはやっぱり「手が煮られて」がいいのだ。この表現の微妙に気持ち悪い感じ、つまり生理的な気持ち悪さに、言語的な気持ち悪さがかぶさってくる感覚が大事なのである。そういう意味では訳文は、エヴンソン文体の違和感をよく伝えている。決して安易に模倣するのではない。あくまで注意深く「この日本語ですべてではないですよ」と、原著への遠慮をこめて知らせてくるのである。

考えてみれば、この「これですべてではないですよ」という感覚、日本語で書かれた作品にも見られるものだ。『楢山節考』でも『富士日記』でもいい、すごく釣り込まれるけれど、同時にどこか突き放されるような不思議な文章にはそれがある。柴田氏の訳業の奥にあるのも、そういう境地なのかもしれない。少なくともエヴンソンはそういう文章を書く作家のようだし、だからこそ柴田元幸との相性もぴったり。だが、そういう関係性を超えて、そもそも書くとはどういうことかまで考えてみたくなった。(書評空間の更新は4月21日を持って停止されます)