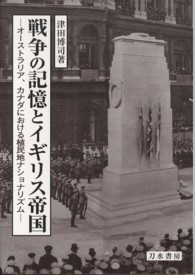

『戦争の記憶とイギリス帝国-オーストラリア、カナダにおける植民地ナショナリズム』津田博司(刀水書房)

オーストラリアやカナダは当然独立国で、歴史的にイギリスとのかかわりが強い、くらいにしか一般の日本人は思っていないだろう。『世界史小辞典』(山川出版社、2004年)をみると、オーストラリア、カナダは、それぞれつぎのように説明されている。オーストラリアは、「イギリス連邦内の独立国。...1901年よりオーストラリア連邦を形成して、イギリス帝国内の一自治領となった。...2度の世界大戦に参戦することにより国家意識が強くなり、51年、ニュージーランドとともにアメリカとのANZUS条約を締結する」。カナダは、「1931年のウェストミンスター憲章で外交自主権を獲得し、...1982年憲法で名実ともに独立した」。ニュージーランドは、「1947年、ウェストミンスター憲章を承認し、完全に独立した」とある。しかし、1988年に「建国200年」を祝したオーストラリアの独立は、明記されていない。

本書は2度の世界大戦参戦を契機に、アメリカ合衆国の台頭もあって、イギリス帝国とドミニオン(白人自治植民地)とのあいだで「右往左往」するオーストラリアとカナダのナショナリズムを追っている。著者、津田博司は、その論点をつぎのよう整理している。「帝国意識の概念が内包する「イギリス帝国への帰属意識」、「トランスナショナルな帝国的アイデンティティ」という要素に目を向ける。さらに、大戦間期に成立する戦争記念日を「学習された帝国意識」が表出する場としてとらえた上で、帝国意識そのものだけでなく、その意識を強化・解体する論理の変遷をたどる。そこでは、二つの世界大戦以降のイギリス帝国をめぐる政治的状況、戦争の記憶を通じた帝国規模の紐帯と植民地ナショナリズム、脱植民地化に代表される世界規模の動向といった、複数の位相の相互関係が論点となるだろう」。

そして、本書の最終的な目的を、「序論 イギリス帝国の紐帯と二つの世界大戦」の最後でつぎのように述べている。「「帝国の総力戦」の記憶は、イギリス帝国を取り巻く状況に応じてその文脈を読み替えられながら、多文化主義化するカナダおよびオーストラリアのアイデンティティに適合的な物語へと変容している。そうした読み替えのダイナミズムを検証すること」である。

本書は、序論、3部8章、結論からなる「歴史上の「記憶」をテーマにした研究書」である。本書の構成は、つぎの通りである。「第一部「大戦間期における戦没者追悼と「記憶の空間」」では、イギリス本国における休戦記念日の成立過程を検証し、そこで確立された戦没者追悼の様式が二つのドミニオンへと普及する過程を追うことで、第一次世界大戦の記憶と帝国規模の連帯意識の関わりを論じる。続く第二部「第二次世界大戦と「ブリティッシュネス」の拡散」では、まずイギリス本国での平和主義の進展と宥和政策の破綻、新たな大戦による帝国的な「記憶の空間」の変容について考察する。続いて第二次世界大戦中から戦後にかけてのオーストラリアに着目し、政治外交史的な文脈での構造変化が進む一方で、帝国への帰属意識に基づくアンザックの伝統が継続したことを明らかにする。さらに、第二次世界大戦直後のカナダ国旗をめぐる議論を通して、帝国的アイデンティティが依然として存続するなか、反イギリス的なナショナリズムが萌芽する変化を示す。ここでは、両ドミニオンにおける「ブリティッシュネス」に基づく国民統合が焦点となる。第三部「脱植民地化と「新しいナショナリズム」」では、第二部でのカナダ国旗をめぐる議論を前提として、一九六四年の「大国旗論争」を紹介し、多文化主義と新国旗の制定の関わり、戦争の記憶への新たな意味づけを概観する。さらに、同時期にヴェトナム戦争を戦っていたオーストラリアを対象として、脱植民地化を志向する「新しいナショナリズム」がアンザック・デイを批判(あるいは包摂)する軌跡を描き出す。終章である結論「帝国の終焉と多文化主義化する戦争の記憶」では、一九九〇年代以降の多文化主義社会における戦争の記憶の変容を分析した上で、本書全体の議論を総括する」。

その「結論」は、つぎのように結ばれている。「オーストラリアおよびカナダは、それぞれの連邦成立を基準として考えれば、比較的「歴史の浅い」国家である。しかし、だからこそ両国は、「近代」という時代の申し子として、国民国家と帝国主義、さらには多文化主義と脱植民地化といった、現代世界を特徴づける要素が濃密に絡み合った歴史を有している。本書が論じてきた世界大戦の記憶の変遷は、こうした歴史の展開の縮図としてとらえることができるだろう。両国におけるナショナル・アイデンティティの重層性やそれがもたらす軋轢と変容は、近代的な「想像の共同体」の本質を如実に示すものだと言える。本書で得られた知見が、イギリス帝国という空間や帝国史というディシプリンの枠組みを超えて、多様な分野でのナショナリズム研究に資することを願ってやまない」。

1931年のウェストミンスター憲章で自治領として認められたドミニオンは、6つある。それぞれ自治領となった時期が違い、1867年にカナダ、1901年にオーストラリア、07年にニュージーランド、10年に南アフリカ連邦、17年にニューファンドランド、22年にアイルランド自由国が認められた。これら6つのドミニオンと「コモンウェルス」とよばれる旧植民地を含むイギリス連邦全体のなかで、本書の議論はどう位置づけられるのだろうか。「イギリス帝国」は、歴史学の研究対象としてあまりにも巨大である。本書がその一角に挑んだことで、つぎへすすむことができる。著者もそのことがよくわかっているのであろう。「結論」では、「求められる」「願ってやまない」という他人事のような表現がある。ひとりではとてもかなわない領域に踏み込んだ、著者の今後の研究に期待したい。

また、多文化共生のモデルとされてきたオーストラリアやカナダで、いま多文化主義の「終焉」「消滅」「後退」などといわれるようになってきている。それは政策として失敗したのではなく、成功した結果だともいわれている。本書でも、多文化主義ということばが何度も出てきた。この現実と本書の議論は、どう絡むのだろうか。それは、「帝国」を越えた問題なのだろうか。今後の行方にも注意したい。