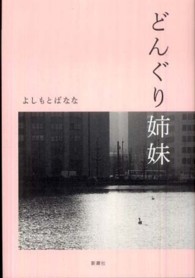

『どんぐり姉妹』よしもとばなな(新潮社)

「一部だけ西部劇かも」

よしもとばななの小説は、真綿にくるまれたような言葉で書かれている。徹底的にほぐされて骨も抜いてあり、ごつごつしたところがない。セッカチなおじさん的思考の人からすると、のろまでじれったい、いらいらするような文章と感じられるかもしれない。だが、こういう小説がけっこう手強いのである。

『どんぐり姉妹』の主人公ぐり子は引きこもり気味で、かつてはものが食べられなくなったり、幻視・幻聴があったり。下手をするとイカツイ病名がつけられてしまいそうな人である。だが、小説の中ではそういう症状が「そうとう静かな状態」とだけ呼ばれ、音量をしぼったような、まさに〝静かな〟言葉で語られる。

何日も外に出ていないと、頭の中の世界のほうが実際の世界よりも少しずつ大きくなってくる。気づくと思い込みの度合いがそうとうまずいことになっていて驚いてしまう。

そうしたらちょっとだけ外に出て調整する、その繰り返し。

今は身を低く、力をためて。そう思っていないと、やられてしまう。だれに攻撃されるでもない、自分の中の自分がずれてくるのだ。自分の中の自分がずれてくると、実際に会う人たちにその違和感が伝わる。そして人々の対応もおかしくなってくる。(6)

「まずいこと」「驚いてしまう」「やられてしまう」「ずれてしまう」「違和感」「おかしくなってくる」――何となくネガティヴな言葉がつづく。どの言葉も実はすごく恐ろしいものを隠しもっていそうだ。でも、このように間引いた遠い言い回しを使うことで、語り手がそれに一生懸命言葉の力でまじないでもかけて、抑えよう鎮めようとしているように感じられる。

真綿の中にはきっと針なり毒なりがひそんでいるのだ。それとどのように付き合っていくか。キーワードとなるのは、今の引用部にもあった「ずれ」という言葉だろう。「毒」を「毒」とは呼ばず、「ずれ」ととるのがこの作品のルールである。しかし、「毒」を「毒」と呼ばないことで主人公の「私」は、自らの名人芸的な〝ずらし〟に足をとられる危険もある。真綿にくるまれた言葉を読みながらも、その中に何かの隠れていることを直感する私たちははらはらする。

ストーリーとしては〝引きこもり小説〟にして〝姉妹小説〟、〝介護小説〟、そして〝恋愛小説〟である。両親を事故で亡くしたどん子とぐり子の姉妹は、親戚の家を転々としたあげく、人嫌いで気むずかしい祖父の家に住まわせてもらうことになり、長い介護生活の末、その最期を看取った。この介護がふたりの結束を強め、またふたりの「今」にも大きな影響を及ぼしている。ふたりは共同で「どんぐり姉妹」というサイトを立ち上げ、「だれかにメールしたいけれど、知っている人にはしたくいないというときにちょうどいい存在」として、見知らぬ人からのメールに日々返事を出し続けている。

多くの姉妹小説と同じように、姉のどん子と妹のぐり子は性格が対照的だ。姉は活発で外向的。というか、ほとんど恋愛中毒である。

「ペースダウンすると思うけれど、地道に続けていく。子どもなんか生まないし。そしたら五十五までは続けられると信じている」(58)

これ、恋愛のことなのである。まるで仕事の話みたいだ。引き取られた医者の親戚の家から、妹を残し姉だけがひとり脱走するときのセリフもふるっている。

「必ず助けにくるからな。医者の嫁にはいかせはしない。ここの養女にもさせない。そのへんはお父さんの友達の弁護士さんに言ってあるから、安心して待ってな」(27)

まるで時代劇か西部劇で格好いい風来坊が口にしそうなセリフである。そして西部劇の風来坊だけあって、この姉はどの男とも長持ちしない。すぐ飽きてしまう。好きなのは恋愛のはじめのところだけ。まさに恋愛依存症の典型である。ところがその姉が、ある男との関係を境に変わっていく。「ああ、疲れた。セックスもしてないのに、なんだかへとへとになっちゃった。好きすぎて。」(120)なんていいながら、肌をつやつやさせている。「あ、また家の空気が動きはじめた」(121)と妹は感じるのである。姉が変わると妹も変わる。このあたりが物語のターニングポイントとなる。

この派手で騒々しい姉をちょっと物語の脇に押しやりつつ、むしろ「スーパーとDVDレンタルの店と書店とスタバしか行ってない」(14)という妹を中心にすえたあたりが、この小説の妙味だと言える。砲撃みたいにバンバン飛来してくる姉の言葉とちがい、ぐり子の言葉は角がとってあってやさしい。それが彼女の世界との付き合い方なのだ。

これまでにちょっとくらいショックを受けた経験があっても、私の魂の芯が圧迫されたわけではない。

そしてちょっとくらい考え方がおかしくなっていても、こだわってなければ、やがて傷はふさがり、幸せはどこからでもにゅるにゅる出てくる。(59)

幸せが「にゅるにゅる」というのはいい。こんな繊細な賢さをもっている人が、姉のどん子みたいにあらっぽい恋愛にふけることができるわけがない。彼女は恋愛に邁進するよりも、ちょっと距離を置いて〝恋愛ということ〟を見つめてしまうのである。スーパーで母と幼い息子のしめじとマイタケをめぐる論争を耳にしても、ぐり子は次のようなことを思ってしまう。

みんな親が恋しい、だから恋愛にもあの懐かしい気持ちを持ち込んでしまう。おじいさんやおばあさんになってもロマンスを求めているのは、歳と共に親が恋しい気持ちが増してくるからなんだ。

だからほんとうに大人のクールな恋なんて、人類にはきっとずうっとできないんだ。聞いていたら急に淋しくなり、父と母が恋しくなった。(13-14)

こんな調子でいつの間にか父と母の話になってしまうくらいだから、ぐり子の人生には派手な立ち回りがあるわけがない。唯一のほんとうの恋愛は、過去完了形でしか語られない。その相手はすでに亡くなっているのだ。しかし、この死がむしろ曲者でもある。それはぐり子の人生を蝕む「ウィルス」と化しつつあった。

物語のクライマックスでは、ぐり子がこのウィルスと立ち向かうことになる。もう、〝ずれ〟ではすまない。舞台となるのは夢。そんな大事なことが夢なんて、ずるいじゃないか、という人もいるかもしれないが、そうでもないのだ。ぐり子にはぐり子の論理がある。

夢の中の私がしっかりふるまってくれたから、私も救われたのだ。

現実の私が、なにもはずさなかったから、夢の中の私は手探りでもちゃんとしていたのだ。夢の中でもうそはつけないから、全部が出てしまう。だから、ちゃんとこもるべきときに家にこもっていて、動くべきときに動いてよかったのだ。そう思った。(142)

この「そう思った」を読み飛ばしてはいけない。この小説では語り手の「私」が実にいろいろ考え、思う。そのことがいちいち明記してある。こんなに書いてあるのはいったいどういうことか。単に思っただけではないのである。思おうとしているのである。

言えてよかった、と私は思った。これが言えたことで、彼の死を実際に知ったときにかかった、小さな悪い魔法がとけた気がした。(140)

結末部にはこのような前向きな言葉があふれているが、やっぱりこういうところでもぐり子はいちいち「思った」とか「気がした」と言うのである。思おうとしている。そういう意味では真綿の延長なのである。何しろ夢が舞台として必要になるくらいだから、世界と「私」とは相変わらず、ずれている。だから私たちも、ぐり子が思おうとしているその背後にあって、隠し持たれているものを感じ取ってドキドキしてしまう。しかし、これは世界が自然とうまくいってハッピーエンドになるよりは、ずっとハッピーな結末なのかもしれない。『どんぐり姉妹』は治そうとする小説なのだ。治ってしまったことよりも、治ろうとする意思を書いている。ひょっとしたら実効があるかも、とさえ思わせる。

言葉は暴くだけのものではない。「そして」や「でも」にまで神経の行き届いた文章なんて人によってはまどろっこしいかもしれないが、上質の真綿には、ずぶっと読んでみなければわからないような効力があるのだ。