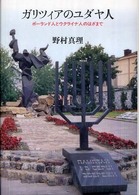

『ガリツィアのユダヤ人-ポーランド人とウクライナ人のはざまで』野村真理(人文書院)

ドイツとロシアの2つの大国に挟まれたポーランドの悲劇は、一般によく知られている。しかし、そのポーランドが逆の立場に立っていたことを知る日本人はそれほど多くはない。そして、そのことを知ることによって、ヨーロッパの歴史と社会が、よりよく理解できるようになる。わたしは、本書を読んで、世界史を語ることの難しさを再認識した。

本書の帯の裏に、本書の概略と問いかけがつぎのように書かれている。「現在は西ウクライナと呼ばれる東ガリツィア。かつてそこでは、ウクライナ人が多数者でありながら、政治的、経済的支配者は少数者のポーランド人が握っていた。ウクライナ人とポーランド人のはざまにあって、彼らに嫌われる原因となる事柄がしばしば生き抜くための唯一の選択肢であったユダヤ人。やがてこの地でウクライナ人の民族独立運動が立ち上がり、スターリンのソ連とヒトラーのドイツが衝突するなかで、ユダヤ人はいかなる運命をたどったのか」。その答えは、帯の表にあった:「ホロコーストによるガリツィア・ユダヤ人社会の消滅」「東ガリツィアの民族混住に終止符を打った民族的心情の力学をたどる」。

著者、野村真理が自分に課した課題は、つぎの2つだった。「嫌われる原因となる事柄が、しばしばその地で自分たちが生き抜くための唯一の選択肢であるような、そんなユダヤ人マイノリティがポーランド人、ウクライナ人と切り結んだ関係のあり方を描ききること、そのユダヤ人という存在がホロコーストで抹殺されたことの意味を考えることだった」。

前半の課題にたいして著者は、「ポーランド語やウクライナ語の史料や文献を使いこなしていない不十分さを承知の上でなお、先駆的な情報提供の役割を果たすことができたのではないか」と自負している。が、後半の課題にたいしては「当事者ではない日本人の私が、何の権利があってウクライナ人やポーランド人やユダヤ人の民族的心情に手を突っ込み、あれやこれやと腑分けし、肯定したり否認したりするのか」と自問し、「外国史の研究者に本質的につきまとう越権者の「ためらい」から逃れることができないでいる」と吐露している。

本書を読んで、まず、わたしは、ヨーロッパの基層を流れるものを、具体的事例でもって教えてくれた著者に感謝した。つぎに、著者を生んだ日本の西洋史研究の幅広さと奥深さを再認識させられ、本書のような内容を日本語で読むことのできる幸せを感じた。

本書のような研究が、いかに困難なものであるかは、序文の最後にあるつぎの「呪文のように繰り返さざるを得ない断り」から明らかである。「多言語地域であった東ガリツィアで、地名はポーランド語、ウクライナ語、ドイツ語、イディッシュ語で微妙に、もしくは著しく異なる。・・・現在の地図でリヴィウ(ウクライナ語)と記される街は、ポーランド語ではルヴフ、ドイツ語およびイディッシュ語ではレンベルクである。おまけに第二次世界大戦後、一九九一年にウクライナが独立するまで、地図上、この街の名はロシア語でリヴォフと記されており、知識がなければ、これらの四つが同じ街の名前だとはわかりにくい」。

さらに、説明がつづく。「本書では、本書が扱う時代に鑑みて、旧東ガリツィアの地名の読みはほぼポーランド語に従い、適宜( )でドイツ語読みを補った。ただし、オーストリア帝国領時代を対象とする場合には、場面に応じてドイツ語の読みを優先してポーランド語読みを補い、第二次世界大戦後から現在のことを述べる場合は、現在の地図で使用されているウクライナ語読みを優先してポーランド語やドイツ語読みを補った。キエフのように日本で定着した呼び名がある場合は、それに従った。地名と同様の煩わしさは、ユダヤ教徒の自治的組織であるカハウ(ポーランド語)とゲマインデ(ドイツ語)といった組織名や人名等でも生じるが、これらも強引に一言語に統一することはせず、適宜、両語を併記した」。

これらは、たんなる凡例ではない。それぞれの歴史的、社会的背景に加えて、民族的心情を考え、「適宜」記述することが必要だから、こういう「呪文」を自分自身でつくる羽目になるのだ。ここに至るまでの著者の葛藤を思うと、気が遠くなる。

著者の「後半の課題」に戻ろう。著者は、日本の近未来を想像しながら、つぎのように自分を納得させている。「ヨーロッパ型の近代国民国家の古典的なひとつの定義を「ある程度の民族的均質性を備えた国民が国家の担い手とされる体制」であることに求めるなら、かつてその定義を体現してきた西ヨーロッパのイギリス本国、フランス、ドイツといった国々は、現在、自国籍をもつ国民のなかに民族的出自を異にする多数の人びとを抱えている。そして法の下での全国民の平等とは裏腹に、民族的出自の違いによって厳然たる社会的差別、経済的格差が存在する。皮肉にも現在、先の近代国民国家の古典的定義が実現されているのは、第二次世界大戦まで多民族国家であった東中央の諸国である。日本の近未来であるかもしれないこれら多民族国家化した西ヨーロッパ諸国の行く末を見据えようとするとき、かつての東ガリツィアにおいて民族の混住に終止符を打った民族的心情の力学とでもいうべきものを検証する作業は、無駄ではないだろう」。

多民族を抱えた近代帝国主義国家とグローバル化が進んだ現在の多民族国家とでは状況が違うが、近代の多民族国家も帝国主義だけでは理解できないことがわかった。また、第一次世界大戦末期に、アメリカ合衆国大統領ウィルソンが提唱した「民族自決」を西ヨーロッパ諸国がどのように受け取ったのか、まったく理解していなかったことにも気づかされた。その「民族自決」がヨーロッパ内部だけの限定で、アジアなどにはおよばなかった意味もすこしわかった。このガリツィアというまったく知らなかったヨーロッパの片隅で、ユダヤ人におこったことから、ヨーロッパ世界だけでなく、世界情勢まで思いをはせることができる。「民族自決」のもとで、それをいろいろに解釈して、当時世界各地で民族運動が起こっていた。その意味でも、わたしは近代の世界史がわかっていないことを、思い知らされた。

本書で語られた「ガリツィアのユダヤ人」の歴史から、ヨーロッパの人びとが学んだことが、「おわりに」の冒頭にある1944年8月の「ユダヤ人の姿が消えた」街の声であるなら、悲劇はふたたび起こることを危惧せざるをえない。しかも、グローバル化し多民族化した世界中の街、いたるところで起こるかもしれない。その街の声とは、「ドイツの占領は耐え難いが、少なくともひとつだけ利点もある。やっとのことでわれわれは、ユダヤ人どもから解放されるんだから。これについては、ヒトラーは銅像に値する」であった。

本書は、第一部「第一章 貴族の天国・ユダヤ人の楽園・農民の地獄」からはじまる。ポーランドの貴族領主は、農民から搾取するためにユダヤ人を使った。何度も迫害、追放を経験しながら、ユダヤ人は支配者にとって都合のよい手先となって、一時の「楽園」を享受した。そして、第二次世界大戦中に「ボリシェヴィキ支配体制の最も顕著な支え手」となったユダヤ人は、ウクライナ民族主義を弾圧し、ドイツ軍の東ガリツィアの制圧とともに街から姿を消した。その時どきの支配者にとって、責任を転嫁できる使い捨ての「協力者」は便利だった。ユダヤ人がいなければ、ヨーロッパの歴史は確実に違ったものになっていただろう。歴史を動かしたマイノリティーが、確かにここにいた。しかし、いまは、もういない!

現代に悲劇を起こさないようにするためには、多様な文化を受け入れることのできる多文化共生社会を築いていかなければならない。そのためには、とくに国家や組織といった後ろ盾をもたない人びとの歴史や文化を尊重しなければならない。それは、絶滅しようとしている小人の世界を描いた映画「借りぐらしのアリエッティ」にも通ずるものがある。