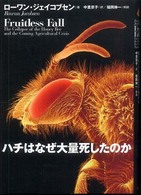

『ハチはなぜ大量死したのか』ローワン・ジェイコブセン(文藝春秋)

「「家畜化」されたハチたちの現在」

数年前までうちの近くに養蜂所があった、と書くと里山に暮らしているように聞こえるが、住まいは都心にある。JR信濃町駅を出て四谷方面にむかう途中に、うっそうと庭木の繁る洋館の屋敷が建っていた。そこの庭に、十何箱の巣箱が置かれていたのである。

そんな場所で蜜が集まるのか思いきや、これが集まるのである。養蜂所の方に取材したことがあるが、「理想的な環境」とのことだった。蜂は半径4キロメートルほどの範囲を飛行して蜜を集めるが、線路をへだてた南側には東宮御所、東には皇居、西には新宿御苑があり、街路樹もたくさんあって蜜源が豊富だという。

蜂といえば花畑を連想するので、木に咲く花にも蜂が飛んでいくのは意外だった。また「蜂の目で見れば、都心でも一年中どこかに花が咲いているんです」という言葉にも目からウロコが落ちた。冬場にも咲いている花があるのだ。巣箱は三多摩にも置いているが、ここ信濃町ほうがずっと採れる量が安定しているという。理由は農薬散布がないこと、蛇やスズメバチなどの天敵がいないことだ。人間の感じる自然と、生き物がとらえている自然には、大きな誤差がある。

都心で養蜂が成立しているのは、ほかの養蜂家にとっても意外らしく、全国から半信半疑で見学に来る。巣箱をのぞきこんだ彼らは一様に、蜂がとてもおっとりしている、と感心するという。蜂にも人間のような性格のちがいがあるのがおもしろく、おっとりしている、という言葉は後々まで心に残った。

2006年、アメリカ全土で蜂が大量死する事態が起きた。本書のメインテーマはそれの究明だが、人間社会のもつ歪みや、生態系の破壊など、たかが蜂の話で済まされない次元に話を引っ張っていく筆力が見事である。

健全なミツバチのコロニーは、一個の頭脳のような並外れた知性を持っている。本書の随所にそのことが描写されており、圧倒される。蜂は一匹では生きられないが、集団になると驚くべき情報伝達力を発揮して、それぞれの仕事に熱中するのだ。

「ちょうど個々の神経細胞の間に電流が流れるように、個々の蜂の間に知性が瞬時に流れる。あらゆる蜂がそれぞれの仕事にとりかかっている。彼らが与える印象は、おびただしい数の個々の蜂ではなく、一つの流れるような知性だ」

仲間の発していることをキャッチして、なすべきことを判断し、行動に移る。その意志疎通が簡素な方法で素早く的確に行われるのだ。渡り鳥なども「流れるような知性」を感じさせる生き物だが、それよりもっと小さな蜂が、蜜を集めるのに高度の知力を発揮するさまは、驚異としか言いようがない。おっとりしていたり、あらっぽかったりというのは、このコロニーの性格に少しずつ違いがあるというだろう。

大量死の予兆は、コロニーの混乱という形で現れる。蜂たちは何をしていいかわからずに、ただうろうろしだす。あたかもアルツハイマー病が進行したように、知性が失われて伝達の流れが途切れ、やがてはコロニー全体が崩壊してしまうのだ。と言っても巣箱の中で死ぬのではなく、ある日、いきなり失踪して消える。死骸のないことが、原因の究明をよりむずかしくしている。

はじめはダニが原因ではないかと考えられた。ミツバチヘギイタダニという蜂の体液を餌にしているダニがいるのだ。だが壊滅したコロニーと健康なコロニーにいるダニの数を比較すると、明らかな差は見いだせなかった。

ウィルス感染が原因だとする説、花蜜や花粉に入り込んだ農薬のせいだという説、また蜂は果樹園の受粉のために長距離移動するのでそのストレスだという主張など、いろいろな説が上がっている。蜂の内臓に複数の病原菌がいて、免疫システムが機能してないこともわかっている。人の癌が生活習慣、ストレス、老化などが重なって増殖するのと同じで、蜂のコロニーも免疫力の低下によって崩壊の危機を引き寄せていると言えるだろう。「現代のミツバチは、彼らの先祖が一度も経験したことのなかったような重圧にさらされている」と著者は書く。

それにしても2006年秋に全米規模でそれが起きたというのは、不気味で謎めいている。

かなりのページを割いて説明されているのは、蜂の仕事が変化してきたことである。蜂には、蜜を採るほかに、花を受粉させる任務があり、花の開花期には果樹園にかり出される。これは今にはじまったことではなく、昔からあったことだ。養蜂家は蜜をたくさん集められるし、果樹園は受粉してもらって豊作となるから、持ちつもたれつというわけで、金銭的なやりとりはなかった。

ところが、大規模営農がはじまって事情が変わった。大量な蜂が必要となり、売り手市場になって、蜂の貸出しに料金をチャージするようになったのだ。ここ数年その価格はうなぎのぼりだが、吊り上げているのはカリフォルニアのアーモンド農園だという。

カリフォルニアでは、世界中に出回るアーモンドのなんと82パーセントが収穫されているという。まさに金のなる木である。これだけ巨大産業ならば、どれほど大量な蜂が必要かがわかるというものだが、蜂が総動員される理由はもうひとつあった。

アーモンドは同じ木に咲いている花同士では実がならないので、二種類以上の木が植えられる。つまり蜂にそれらの木々を行き来してもらわないと、受粉が成立しないのだ。どうやったらそれが可能か。蜂をたくさん放って、争わせればいいのだ。

こうして2月の開花期に、全米からやってきた蜂が一斉にアーモンド農園に放たれるようになった。蜂にしてみれば、疲労もストレスも大変なものだ。トラックで長いこと揺られたあげくに、過密状況のなかを蜜を求めて飛びまわらなければならないのである。

良心的な養蜂家ならば、自分の蜂にそんな過酷なことはさせたくないだろう。だが、彼らもまた苦しい選択を迫られていた。中国産の安い蜂蜜が輸入されて以来、国内産の売り上げが落ち、巣箱の貸出しのほうが収益が多いという主客転倒が起きたのだ。蜂の暮らしに、人間社会の歪みがもろに影響しているのだ。

都心で養蜂を営む人は多くない。少なくとも信濃町界隈にはそこだけだ。ということは、ここの蜂たちは、ほかの蜂と蜜源のとり合いをしなくて済むのである。蜜の需要と供給のバランスがとれていることが、彼らに落ち着きをもたらしているのだろう。信濃町の蜂が「おっとりしている」わけが、ようやく腑に落ちた。

蜂は蜜をとるだけでなく花粉も採集し、それが重要なタンパク質源になる。信濃町で売っていたハチミツはいろいろな花の蜜が混じった百花蜜だった。つまり彼らは、蜜を採ると同時に、いろんな種類の花の花粉を採って食べているわけで、これが蜂の体にいいらしい。人間と同じで、アーモンドの花粉だけを食べ続けるのは偏食になってよくないのだ。

ハチミツの市場では一種類の花のハチミツのほうが高価で、百花蜜は雑種の扱いだが、蜂の立場を考えるならば、いろいろな花を飛びまわれるほうがずっと健康的なのである。その意味でも都心の環境は悪くないし、草木が農薬を浴びていないから食の安全の点も合格だ。

養蜂所の方が「ここは理想的です」と言った意味を、本書を読んで深く理解した。彼らはひょっとしたら、世界でもまれな幸せな蜂だったのかもしれない。思い出してみれば、蜂のために高く木々を茂らせた庭には浮世離れした感じが漂っていたし、一瓶600円で売っていた百花蜜には上品な甘さがあった。

だが、この養蜂所は閉鎖されていまは存在しない。地上げという人間界の事情によって三多摩に引っ越していった。